电池热管理系统(BTMS)的冷却方式主要有空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热电冷却、热管冷却等方式。

被动风冷式系统具有结构简单、维护容易等特点,最初的BTMS大部分采用被动风冷式系统。随后,冷却效果更强的主动风冷式系统运用到BTMS。

随着快充技术的发展,电池充放电速率提高,导致电流增大,产热率增大;另外,电池尺寸减小带来换热面积的减小:这都对BTMS提出了更高的要求。

风冷式系统具有换热系数较低、冷却速度慢、空间利用率低等缺点,已无法满足BTMS的需求,电池安全可靠性面临严峻的挑战。

因此,冷却效果更好的液冷技术逐步在BTMS中得到应用。液体冷却分为直接液冷和间接液冷。虽然直接液冷冷却效果更强,但是因其成本过高、存在泄漏等安全问题,不适用于车船运行的复杂工况。

相变材料吸收的热量很难散发到外界环境中,热管冷却和热电冷却的成本过高,在车船动力电池领域没有得到普及。

本文以“电池”和“液冷”为关键词,搜索2013-2023年学术期刊文献,共检索到579篇。对检索到的文献进行逐一分析,删除与动力电池液冷方式无关的论文和综述论文,共筛选出198篇与电池液冷技术紧密相关的研究型期刊文献。

为促进产业链上下更好的交流,艾邦特建了储能产业链交流群。

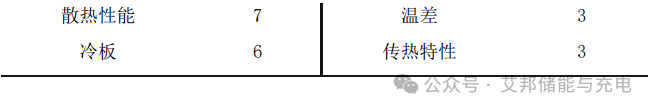

2013—2023年,动力电池液冷技术研究型期刊文献逐年的载文量如图1所示。

2013—2016年,仅有少量关于电池液冷技术的研究成果报道;自2017年起,关于电池液冷技术的研究开始兴起,每年的载文量快速上升;2019年起,每年的载文量均在20篇以上;2022年,关于电池液冷技术的研究型期刊论文达54篇;2023年1—10月,电池液冷技术的研究成果报道已达21篇。

对198篇电池液冷技术文献的期刊来源进行分析发现,这些文献共来源于97种期刊,主要集中在汽车领域。其中,《电源技术》在2017—2023年载文21篇,发文最多;《储能科学与技术》载文14篇,位居第二位;《汽车实用技术》载文10篇,位居第三位。

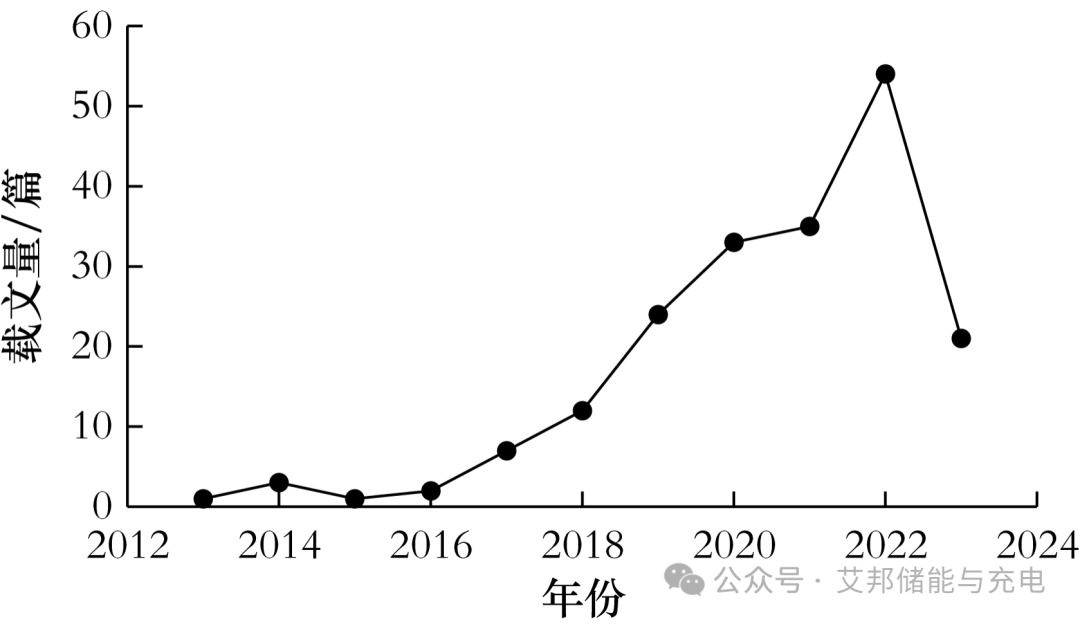

2013—2023年,有13家机构发文不少于3篇,占总发文量的31.8%。其中,重庆交通大学发文13篇,位居第一位;上海理工大学和江苏大学分别发文9篇和8篇,分别位居第二位和第三位。

主要研究方向包括:液冷耦合相变材料、微小通道液冷板、液冷板结构优化、BTMS液冷综合性能试验测试。

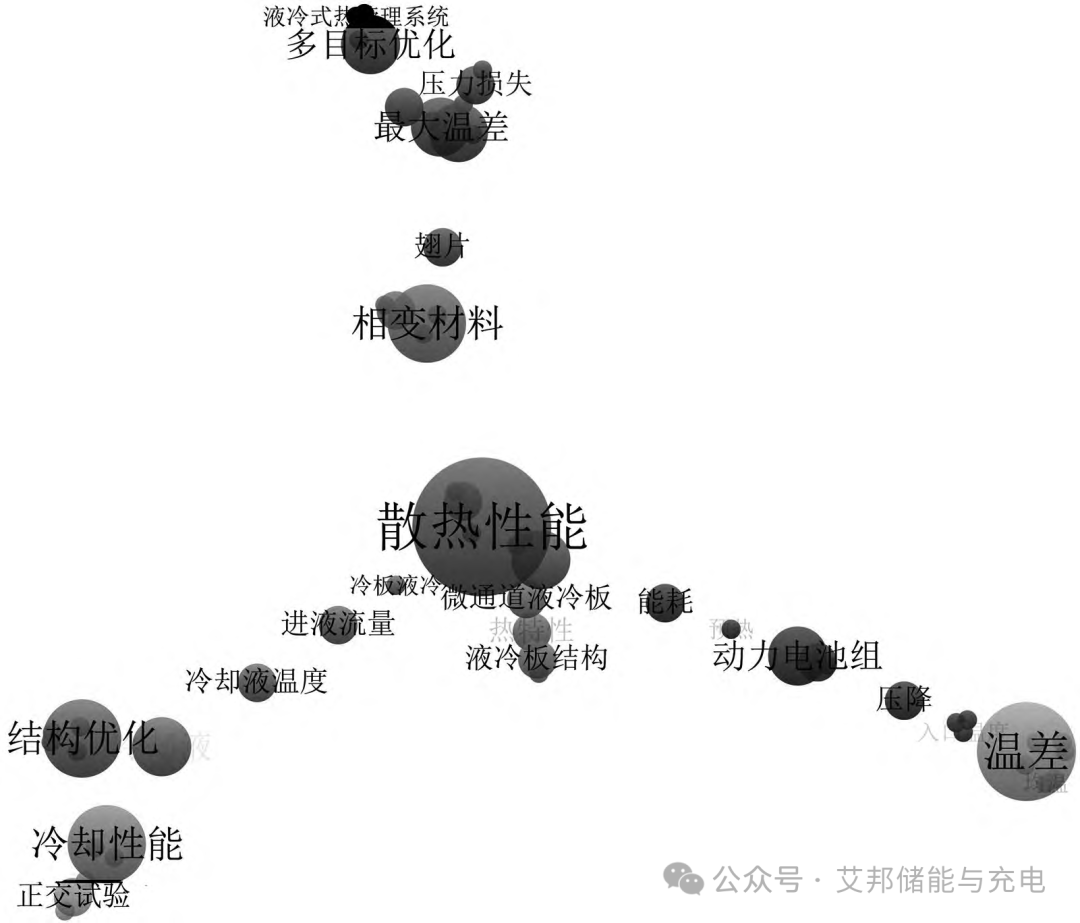

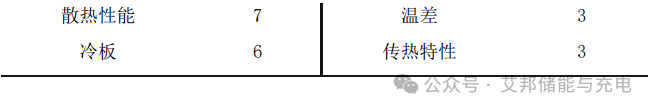

对电池液冷技术研究的关键词进行统计和聚类分析,所研究的198篇文献共有155个关键词,关键词分布相对集中,高频关键词(出现频次不少于3)如表所示。

可以看出,在基于液冷技术的电池热管理中,研究对象主要是电动汽车的电池模组,主要研究热点集中在液冷和相变材料,主要研究方法多依赖于数值模拟和仿真分析,性能参数的关注点是冷板的散热特性、压降和温差等。

可以看出,在基于液冷技术的电池热管理中,研究对象主要是电动汽车的电池模组,主要研究热点集中在液冷和相变材料,主要研究方法多依赖于数值模拟和仿真分析,性能参数的关注点是冷板的散热特性、压降和温差等。

液冷板性能参数包括散热特性、电池温度均匀性、最高温度、最大温差、流阻、压降、能耗、多目标优化等。电池液冷技术研究的关键词聚类图如图所示。

从该图中可以看出电池液冷技术的主要研究方向可划分为3个方面:

(1)液冷板结构:结构优化、翅片、强化传热结构、微通道液冷板、双层分形微通道、微小通道波形扁管、蛇形液体冷却板、阵列翅片、双向流道、冷板厚度、变接触面积、复合管板、冲压结构等;

(2)液冷板运行参数:冷却液温度、进液流量、进液温度、进液质量流率、环境温度、充放电倍率等;

(3)主被动式综合热管理:相变材料、流固耦合、热电耦合、产热模型等

电池液冷技术由原来冷却液运行参数的调控,逐渐向液冷板结构的优化转变,尤其是微通道液冷板受到了极大关注。自2020年以来,液冷与相变材料的耦合成为研究热点。当下,BTMS液冷技术正在向考虑均温性和压力损失的多目标优化方向转变。

液冷板作为BTMS的核心部件,其结构直接影响冷却液的对流换热能力,也决定着BTMS的能耗水平。研究人员对于液冷板结构的研究主要包括流道形状、流道流程、流道截面、流动方向等。

传统的直流道和蛇形流道均存在高能耗和大温度梯度等问题。为了更高效地进行热管理,研究人员提出了交叉流道、回流流道、横向流道等流动形式,可以有效减缓扰流增益和流动阻力之间的矛盾,从而获得更加优越的热管理性能。

杜江龙等采用波浪形液冷通道对电池模块进行冷却,结果表明,电池与冷却管道接触面积越大,其最高温度和最大温差越低;考虑到经济成本,推荐电池与冷却管道的最佳接触角度为90°。章嘉晶等进一步考虑了液冷板冷却液进出口布置、分配流道面积等对散热特性的影响。

胡兴军等针对18650锂离子电池设计8种间接接触散热扁管,研究了冷却液进出口方向、散热扁管曲直、扁管间隔、串并联结构等对冷却效果的影响。模拟结果表明,采用双向流结构、增加冷却管道与电池接触面积均可以有效提高电池均温性。

尹振华等以乙二醇水溶液为冷却介质,将电池液冷板内部格栅结构改为板翅结构,换热功率提升5.59%,质量减少13.9%,压降增加3.98%。

柴家栋等以方形三元锂电池组为研究对象,在侧边布置蛇形液冷板并研究了不同长度、管径、布置方式对冷却效果的影响,所设计的液冷板可以有效将电池最大温差控制在5℃以内。

付平等和盘朝奉等验证了双进出水口液冷板的优越性。杨志红等研究了非均匀液冷板通道宽度和深度对电池模组散热性能的影响,减小中心流道宽度和流道深度可以有效提升均温性。

汪龙飞等指出U形流道比串型和双串型流道的冷却效果好,且流道长宽比为1:1时,电池组的最高温度最低。

佘阳等比较了横式和纵式的4种冷却水道模型,结果表明纵式布置能够更加有效地降低电池模组最高温度。

厉晓莹等采用了蜗牛式交叉液冷板置于电池包底部,使得冷却液从外围向内流,再从内流出,从而实现交叉控温,电池包整体温差控制在1.324K以内。

近年来,微通道液冷板以其高比体表面积和高换热效率逐步在动力电池冷却中得到了应用。劳玉玲以软包电池为研究对象,采用双进双出蛇形微通道液冷板实现了单体电池3C放电时温差控制在5℃以内。

唐爱坤等为50A·h的方形磷酸铁锂电池设计了微通道液冷板,在方形大容量电池放电末期产热急剧增大的情况下,微通道液冷板可以控制电池组表面最大温差在1.5℃内。双层分形微通道液冷板和嵌入式对称结构的双层分形微通道组在动力电池热管理中也得到了应用。微通道蛇形冷板存在再循环区和回流,其在圆柱形电池热管理中的有效性也被证实。

吴博尝试在微通道液冷板中增加锥形翅片,结果表明能够有效降低电池最高温度,且减小电池温差。

田少鹏等认为增加微通道高度和宽度会增大电池组的最高温度,但会减小最大温差,提高温度均匀性,揭示了控制最高温度和提升温度均匀性之间的矛盾;引入微通道内部扰流结构后,在能耗可接受的情况下可以均衡散热、均温。

在分析的198篇文献中,大部分冷却液采用乙二醇水溶液,仅有1篇文章涉及制冷剂直接冷却,1篇采用纳米流体作为冷却液。冷却液入口温度和流速是影响BTMS性能的重要因素。提高冷却液质量流量可以大幅降低液冷板的最高温度,与此同时对流换热系数增大,但对流换热系数越大,温度均匀性越差。

王晓斌等的研究表明,相比4通道液冷板,6通道液冷板的对流换热系数提高37%,平均温度降低0.8℃,电池表面温差增大17%,温度标准差增大13%。另外,冷却液质量流量增大会导致液冷板的压力差和冷却泵能量消耗增大,通常冷却液质量流量的选取不宜过大。外界环境温度变化不大时对液冷板冷却性能的影响较小,但会增加冷却能耗。

少量研究者指出,在液冷板工作过程中,应该考虑电池的轴向导热。当动力电池以不同倍率充放电时,电池产热规律将发生剧烈变化。邹艳红研究了5C放电倍率和冷却液最佳流速之间的关系,在流速为0.05m/s时可以解决电池温度过高及温差过大的问题。

数值模拟是BTMS性能分析和优化设计的重要研究手段。BTMS中所涉及的各种模型(如电池产热模型、相变材料热力学模型、固液耦合模型)精度决定了数值计算结果的有效性和可信度。

电池产热模型是液冷BTMS设计的重要依据。为了构建可靠的电池产热模型,需要明确电池内阻、比热容、导热系数和熵系数等;对于所建立的产热模型还需要对电池温升进行测试以验证模型的有效性。

通常认为电池产热主要由4部分组成:反应热、极化热、欧姆热和分解热,一般采用Bernardi生热速率模型进行第二类边界条件即热流密度的设定,也有研究人员采用第三类边界条件即对流换热系数的设定。

李世林等基于Comosol仿真软件,建立了电化学-热耦合模型以获得电池不同放电倍率下的产热量。张小秋等通过混合脉冲功率特征(HPPC)试验测定了电池单体内阻与电池荷电状态(SOC)的变化关系,拟合了不同放电倍率下的电池产热速率模型。

为了进一步提升电池温度均匀性,相变材料耦合液冷受到了广泛关注。考虑动力电池正常运行温度范围,常用的相变材料有石蜡、石蜡/膨胀石墨、泡沫铝/石蜡等。相变材料通常以包裹式或者嵌入式与电池接触,液冷通道插入或者缠绕相变材料形成复合BTMS。

设计变量主要包括相变材料厚度、液冷通道间距、冷却液流速、入口温度、复合相变材料组分、开启液冷时间等。研究表明,基于相变材料耦合液冷的BTMS能够提高控温性能,尤其可以在高放电倍率和低冷却液温度下获得更佳的温度均匀性。

1)自2017年以来,基于液冷技术的电池热管理系统受到了广泛关注。

2)主要研究热点集中在液冷板结构优化、运行参数调控、耦合相变材料的主被动式综合热管理。

3)性能评价参数由电池最高温度、最大温差等逐步向温度均匀性、能耗、综合性能等多维度拓展

4)未来可行的研究方向包括:电池产热速率快速预测模型、考虑电池散热特性的非均匀冷板设计、基于拓扑优化的液冷板结构正向设计、考虑SOC放电深度的液冷板运行控制策略、船用大容量电池及液冷系统设计准则等。

参考资料:基于液冷技术的电池热管理系统研究进展与热点分析,张久魁等

储能液冷系统一般由电池包液冷系统和外部液冷系统两部分组成,其中温控厂商一般负责提供外部制冷工业系统,核心部件包括水泵、压缩机、换热器等。内部电池包液冷系统包括液冷板、管路等零部件,一般由储能系统集成商负责采购和组装。

为促进产业链上下更好的交流,艾邦特建了储能产业链交流群。

方法:长按识别二维码关注公众号,点击公众号下方菜单栏“微信群”,申请加入群聊。

活动推荐:2024年液冷储能系统与消防安全论坛(3月21日 苏州)

3月21日(周五):7:30~8:50签到;8:50~18:00会议;

如您有演讲意向,请联系艾可:13312943232(同微信)

方式2:长按下方二维码在线报名

原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):锂离子电池液冷技术研究进展与热点分析

可以看出,在基于液冷技术的电池热管理中,研究对象主要是电动汽车的电池模组,主要研究热点集中在液冷和相变材料,主要研究方法多依赖于数值模拟和仿真分析,性能参数的关注点是冷板的散热特性、压降和温差等。

可以看出,在基于液冷技术的电池热管理中,研究对象主要是电动汽车的电池模组,主要研究热点集中在液冷和相变材料,主要研究方法多依赖于数值模拟和仿真分析,性能参数的关注点是冷板的散热特性、压降和温差等。