2021年,中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》。

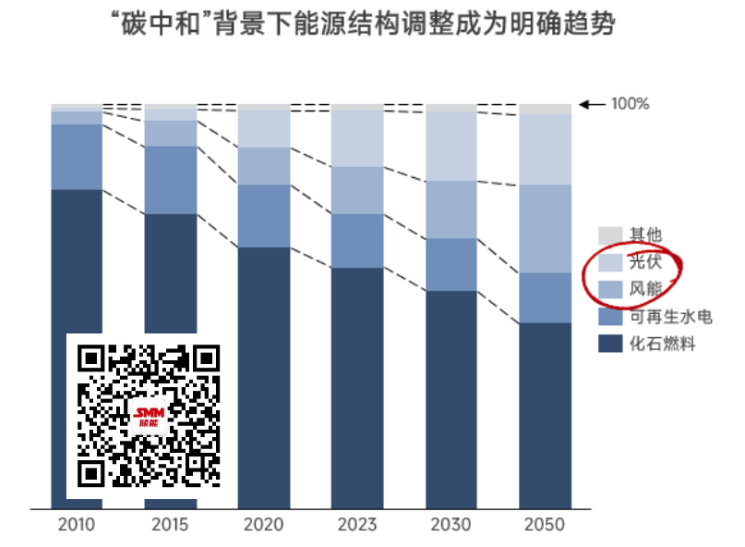

随着2030年实现“碳达峰”和2060年实现“碳中和”两大目标的确定,也拉开了我国能源转型的序幕。

转型的重点在于基于化石燃料的能源体系将被以可再生能源为基础的高效能源体系逐步替代。

据国家有关机构初步统计,我国2023年非化石能源消费占能源消费总量的比重,比上年提高了0.2个百分点。

到2023年底,我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半,历史性地超过了火电。其中,以风电和光伏为可再生能源的重点发展方向。

但风电、光伏发电出力的波动性和随机性特征,增加了调峰调频压力,引发了电网电压质量下降等问题。

在此背景下,储能是有效缓解大规模可再生能源并网压力的一种有效技术手段,能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电力及微网,是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。

抽水蓄能具有技术成熟、储能容量大、系统效率高、运行寿命长、安全性能高等优势,是当前商业化程度较高、应用范围较广的主流储能技术。

但近年,随着锂离子电池储能技术的快速商业化运行。

抽水储能虽占据绝对领先地位,但在2023年占比首次下降到70%以下。

同时,抽水蓄能电站的建设受地形因素限制较大,且建设周期较长,未来随着电化学储能等新型储能造价的下降,抽水蓄能在电力系统中的发展空间可能受限。

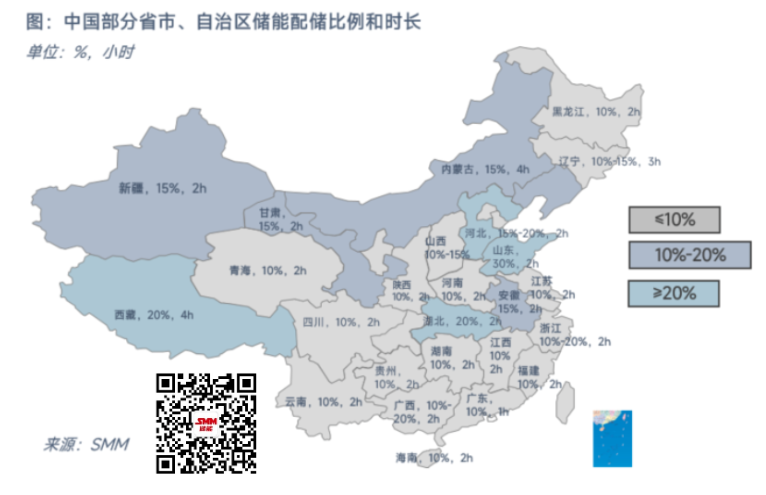

“十四五”期间,全国各省相继出台“新能源+储能”政策目标,明确光伏、风电装机配储比例与时长。

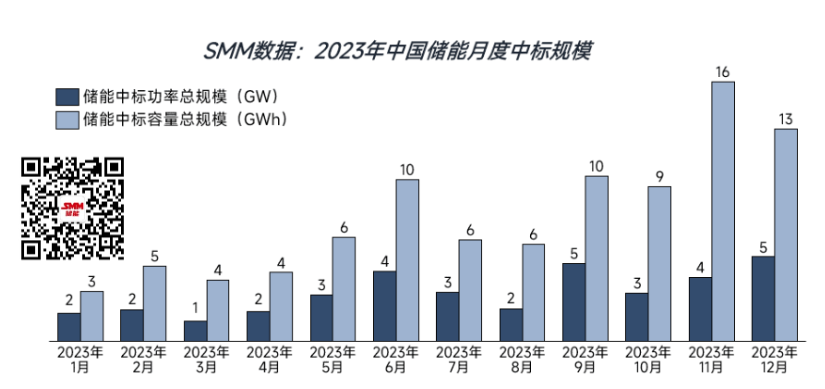

2023年我国储能项目中标量再创新高。

据SMM统计,全年共计中标容量超过90GWh,累计中标规模为34.87GW/90.9GWh。

与2022年相比,中标规模将近翻倍。

图源:SMM储能

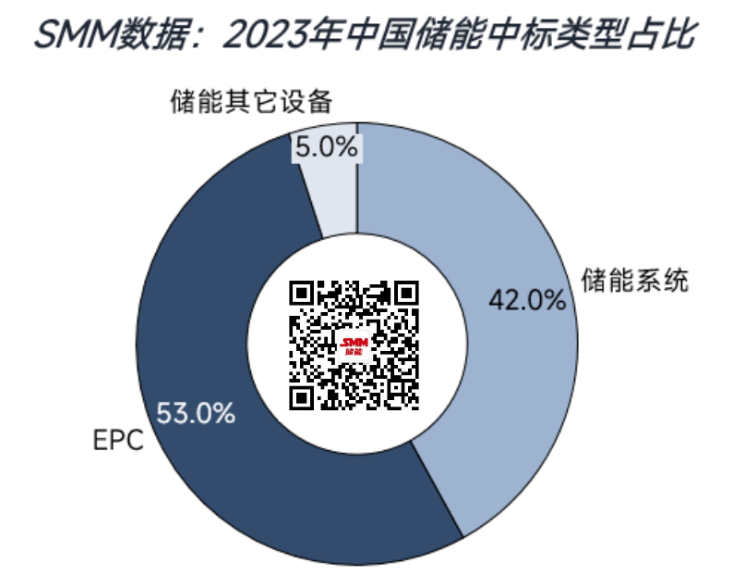

细分中标类型来看,EPC占比53%,储能系统占比42%,储能其它设备(电池、PCS等)占比5%。

图源:SMM储能

从储能技术来看,磷酸铁锂储能系统仍为主要需求来源,中标占比超过90%。

但同时,我们也观察到,其他储能技术例如液流电池,铅炭电池、压缩空气等储能技术也在2023年开始小批量招标。迈出市场化的第一步。

图源:SMM储能

从中标的时长来看,2小时和4小时储能时长,已经成为当前行业的主要配置。

2小时储能系统占比超过50%,但4小时储能系统需求占比也首次超过15%。

从长期来看,随着光伏和风电发电量的逐年增加,需要消纳的不稳定电力也将随之增加。

同时,锂电原材料持续下跌,储能系统经济型增强。

因此,预计长时储能需求(4小时以上)占比将继续提升。

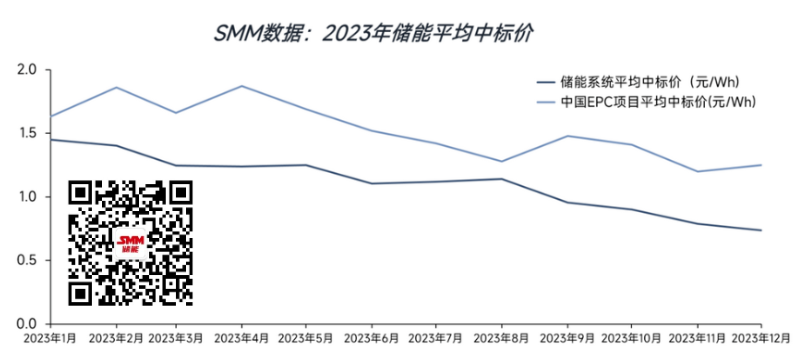

储能在今年也难逃“价格战”的命运。

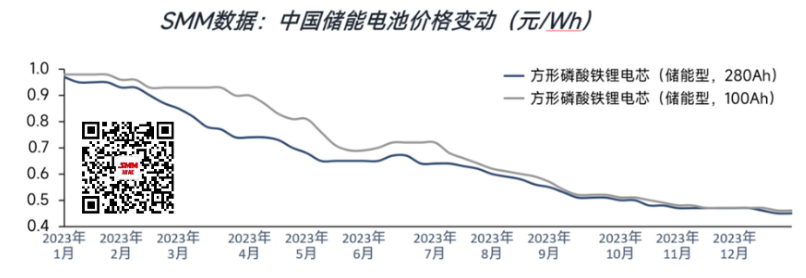

回顾2023年储能电芯价格走势可见,方形磷酸铁锂储能电芯(280Ah)价格较年初环比下跌54%,方形磷酸铁锂储能电芯(100Ah)价格较年初环比下跌51%。

储能系统中,储能电芯为最大成本占比部分。

因此,不断下跌的储能电芯也使得储能系统和EPC的价格迎来历史新低。

据SMM统计,2小时储能系统(磷酸铁锂储能技术)中标均价2023年12月较2023年1月下滑49.2%。EPC(磷酸铁锂储能技术)中标均价2023年12月较2023年1月环比下滑23.3%。

图源:SMM储能

储能行业高热度下,相关产能快速扩张。

过去三年中国储能相关企业参与数量迎来爆发式增长。

截至2023年9月,储能全产业链相关企业从2021年0.6万家,快速增长到了当前的12.2万家。

同时,对全球储能产业链各环节的分布情况看,呈现逐级缩小的变化趋势:

第一级是储能电芯环节,中国目前占据了全球的80%。目前储能领域应用最大的磷酸铁锂电池,基本全部来自于中国市场的供给。

第二级为是集成环节的全球储能分布,集成环节中国产能占据了全球的66%。同时,北美和欧洲也分别贡献了19%和14%的集成产能占比。

但在需求环节,中国在各个环节都贡献了最大的产能,但是从全球需求来看,需求占比只占到了37%。剩下的北美和欧洲需求合计占比超过了50%。

因此,随储能各环节产能持续释放,行业内卷将加剧,价格战恐仍继续。

随着分时电价的进一步完善和高耗能企业电价的进一步上涨,工商业用户储能的经济性显著增强。

工商业储能盈利的主要模式为峰谷价差套利,即在电价较低时进行充电,在电价较高时将电能释放,获得其中的差额收益。

因此,决定工商业储能盈利性的因素主要为峰谷电价价差以及储能电池的价格。

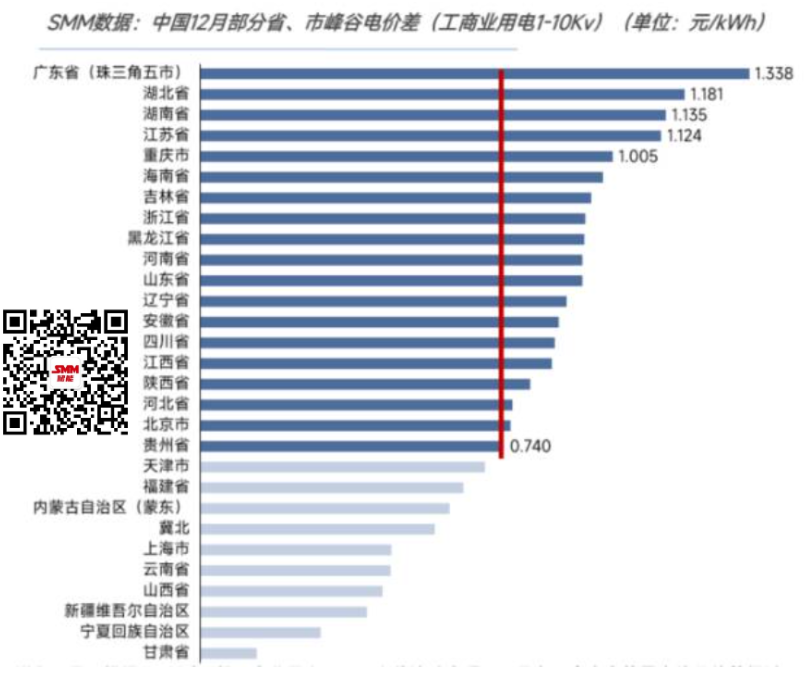

2023年,全国各地相继拉开峰谷电价差。

截止12月,我国已有超过19个省市及地区最大峰谷价差0.7元/Kwh。

进入12月,随着全国各地相继进入冬季,湖南省、江苏省等区域开始执行冬季尖峰电价,最大电价差均超过1元/kWh。

全国范围来看,12月各地区最大峰谷价差进一步拉大。

12月峰谷价差最大的地区仍是广东珠三角五市,达到1.338元/kWh。

根据SMM对12月广东省每天两冲两放,储能系统成本以1.2元/Wh,不考虑电价优惠下测算,广东工商业储能IRR可达22%。经济性已初露锋芒。

图源:SMM储能

峰谷价差的不断拉大,以及峰谷时长的进一步合理分配将有利于工商业储能市场。

对于工商业用电大户而言,需要更加合理的安排企业用电计划。

同时,可以通过配置一定的储能系统,利用峰谷价差来节省电费,降低企业生产成本。

同时,我们仍需关注工商业储能在发展过程中一些亟待解决的问题。

出于对项目安全的考虑,存在决策难、项目签约难的现象,目前大部分业主对于工商业储能投资更多的还是在观望。

在完成交付后,可能又因为设备运行不稳定,售后运维不及时,导致客户满意低,影响之后项目的持续开展。

因此,工商业储能虽已实现从0-1的突破,但若想长期发展,仍需在项目开发合作上做出一定转变。

在推进新型储能产业的发展过程中,除了技术创新和成本效益的提升之外,还需要良好的政策支持和健全的市场运作机制。

自“十四五”规划期开始,我国正着力促进新型储能领域由商业化的初级阶段向规模化生产转型,并朝着2025年实现这一目标迈进。

展望2030年,新型储能预期将全面进入市场经济体系。

为了保障中国储能产业的长远和高品质增长,建立一个稳定而高效的市场运作模式,维持其持续盈利能力是关键。

参考美国、欧洲等地的成熟的电力市场运行机制,我国也在加快自身电力市场化改革,并引入合理的竞价系统,从而使储能经营者能够通过电价变动(也就是充放电的价格差异)实现商业盈利。

往事已矣,未来可追。“内卷”延续,过剩产业链出清。或许仍旧是2024年中国储能市场的主旋律……