水冷板的优化设计

Optimal Design

水冷板的传热性能主要与对流换热系数和热源表面温度的均匀性有关。水冷板热量转移是否够快,表面温度是否均匀,是否出现局部温差大的现象都是判别水冷板性能好坏的指标。

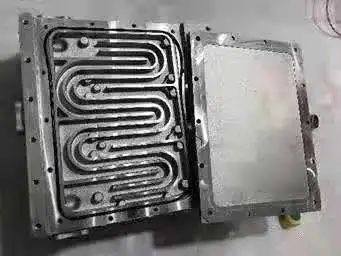

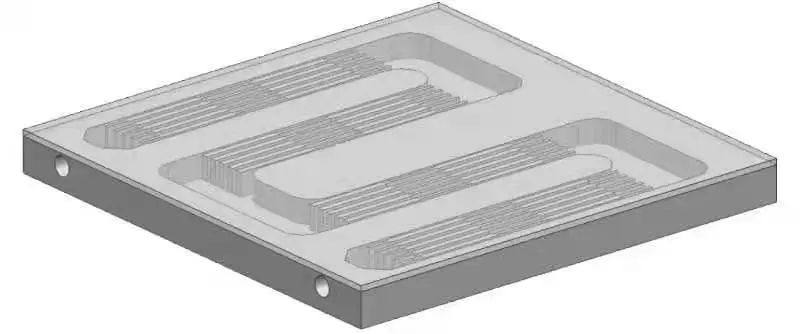

如图所示为市面上一些水冷板内部流道鳍片的设计,这样不仅增大了水流与散热面的接触面积,也增大了对流流速,从而增大了对流换热系数使其更有利于散热。

通过调整水冷板内部的流道宽度可以增强对流换热系数,宽度越窄,冷却液流速越大,自然对流换热系数升高。除了直接改变流道的宽度,还可以在流道中,增加多层鳍片,形成更窄的微流道,增加散热面积。

提高热源表面温度的均匀性可以从流道布局设计优化着手。如图,优化1图后,2图的温度均差缩小5%,同时传热效率增加39%。故流程布置优化设计可以增强传热并改善温度均匀性。

散热仿真

Heat Dissipation Simulation

前处理

了解了水冷板优化设计的相关知识后,下面就利用ANSYS的Icepak来进行水冷板的散热仿真。因为需要导入Catia模型到ANSYS中,所以利用ANSYS的Workbench平台来实现整个仿真过程。

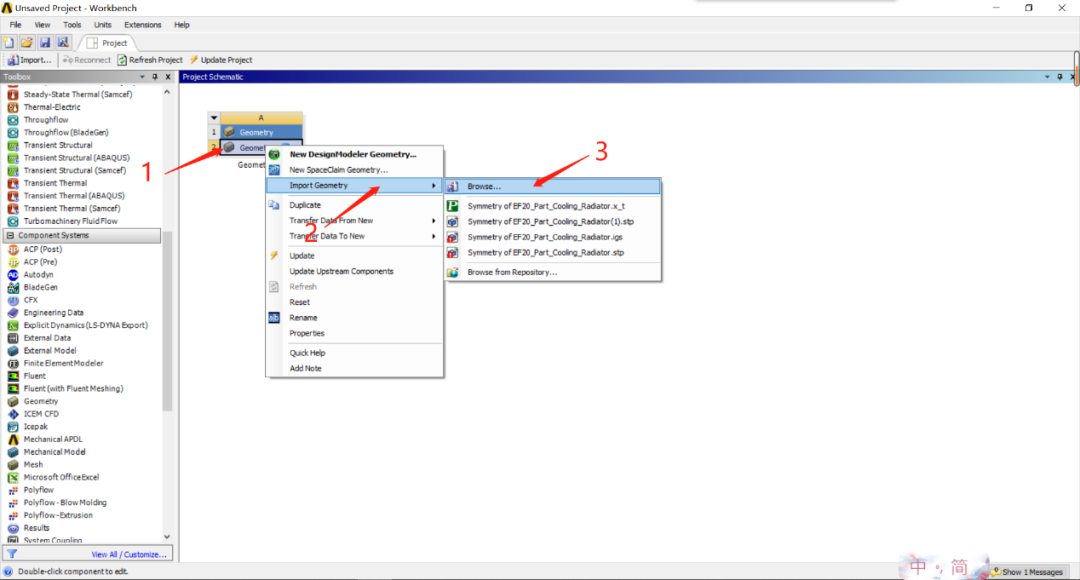

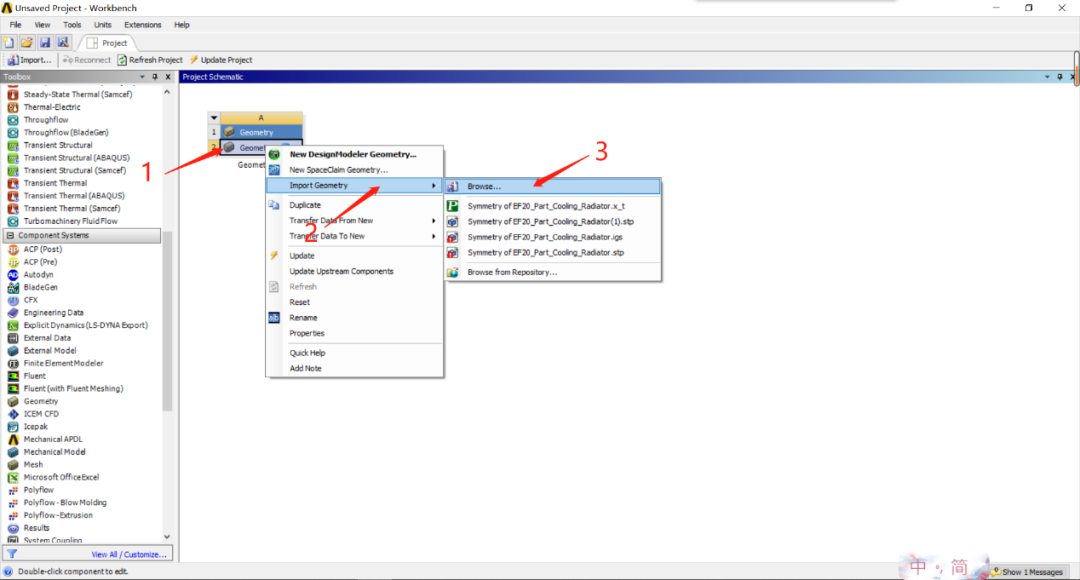

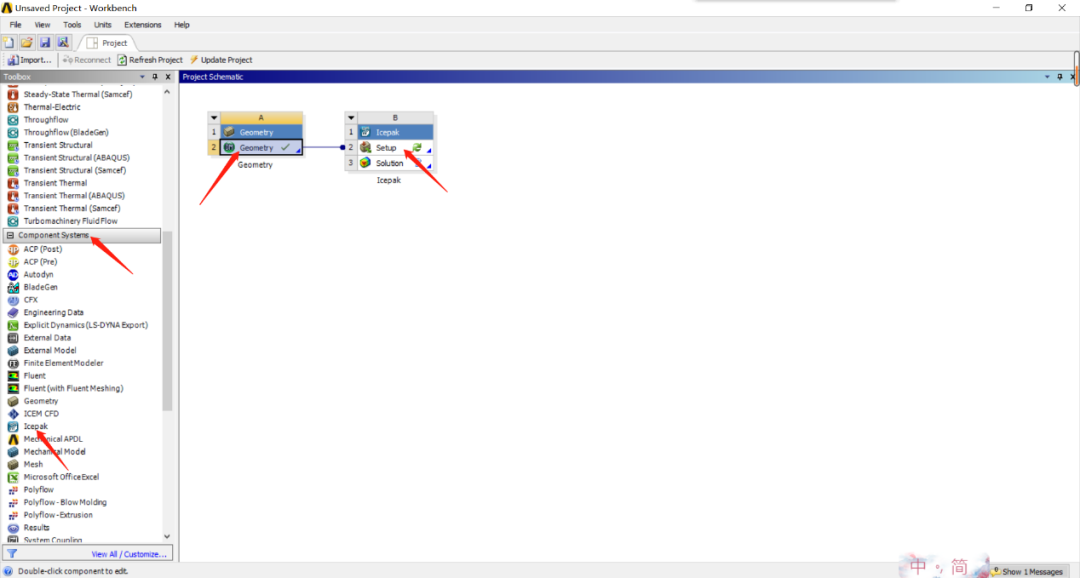

首先打开Workbench(图示为16.0版本),并在左侧的栏目中找到Component Systems一栏,打开下拉菜单,然后将里面的Geometry模块拖动到右边空白处。

然后右键点击Geometry模块中有蓝色问号那一栏,并选择Import Geometry,单击Browse,然后选择需要导入的水冷板模型(注意需要提前在Catia中导出STP或IGS格式的文件,再导入Workbench)。

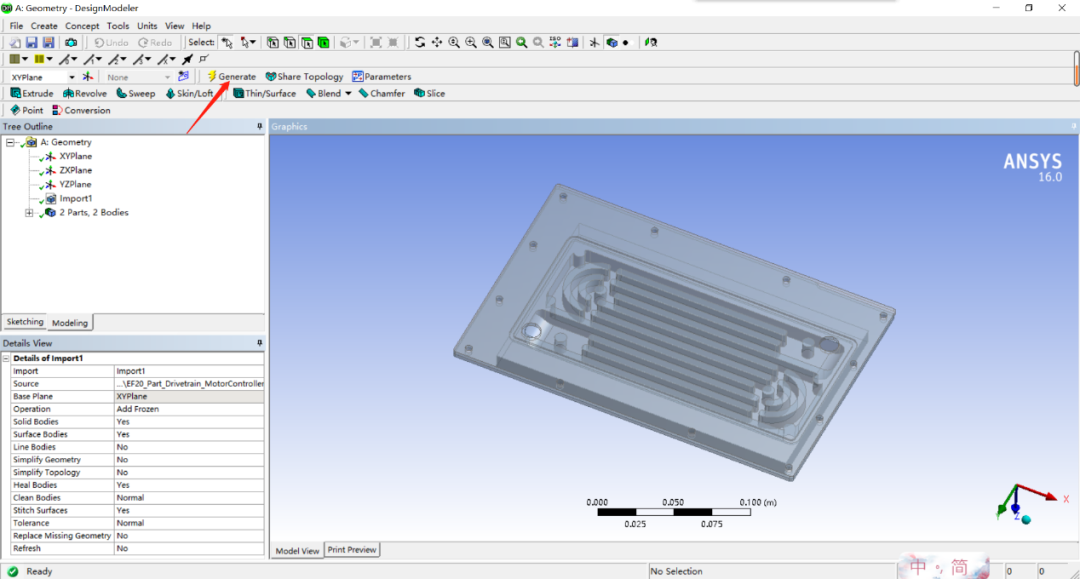

将模型导入软件后,原来蓝色问号那一栏会变成绿色对号,再双击这一栏,会打开DM平台。此时右边显示区内没有东西,单击Generate,水冷板模型就加载出来了。

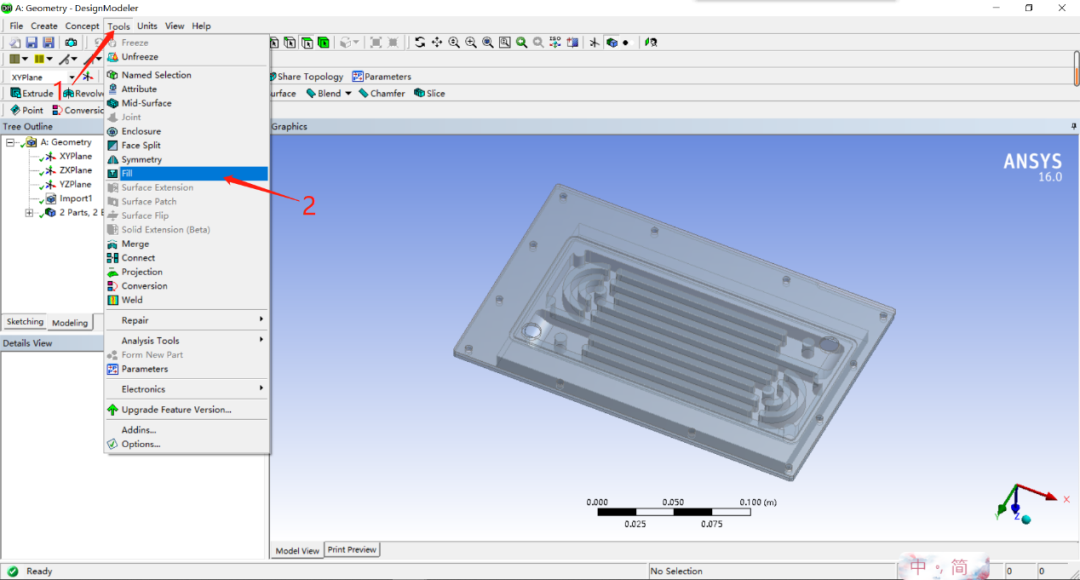

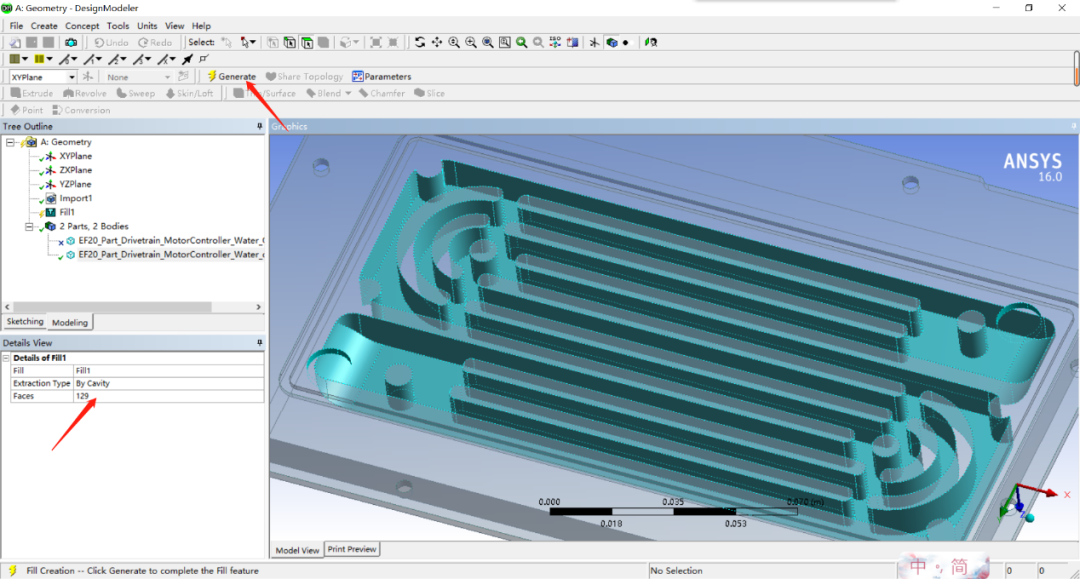

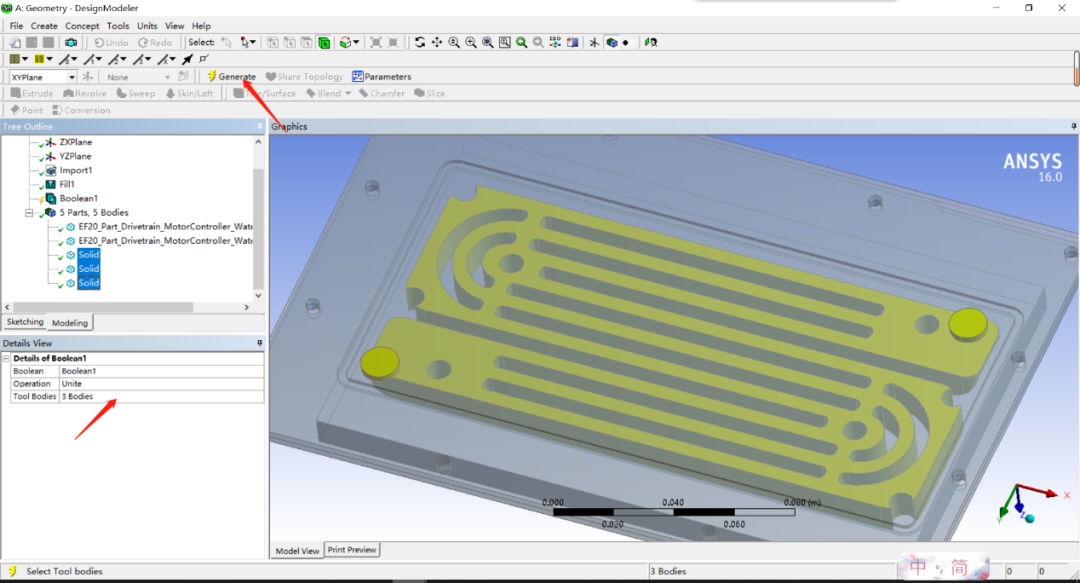

然后在DM平台中进行流道的生成。在上面找到Tools,选择Fill,然后点击Fill指令中的Faces一栏,选择水冷板模型中流道和进出水口的侧表面,再单击Generate,会生成三个Solid实体。

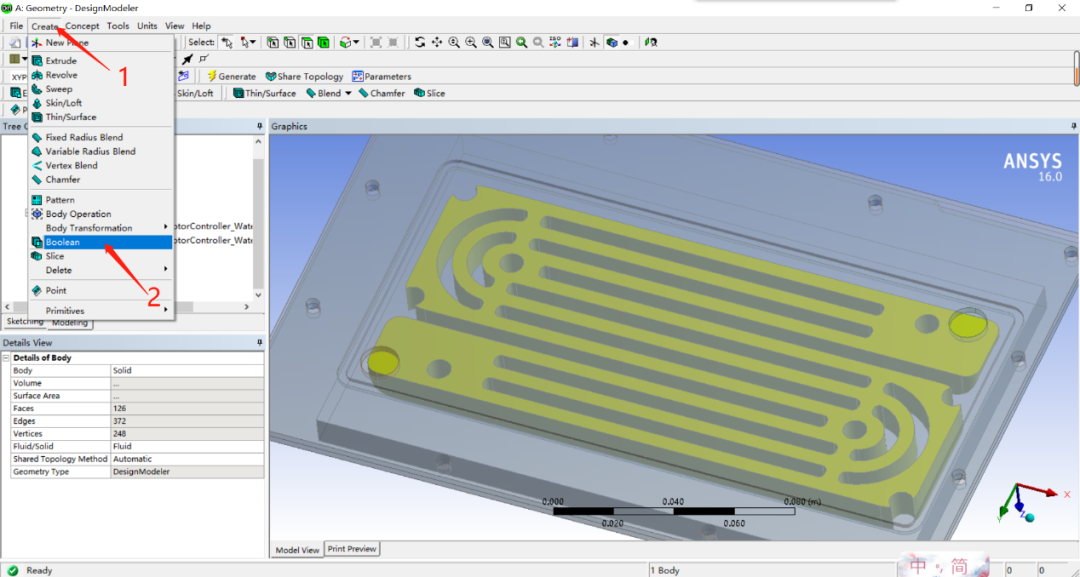

再从上面找到Create,选择Boolean,单击Boolean指令中的Tool Bodies,将新生成的三个Solid实体选中,再Generate,合并为一个实体,这样流道就生成了。

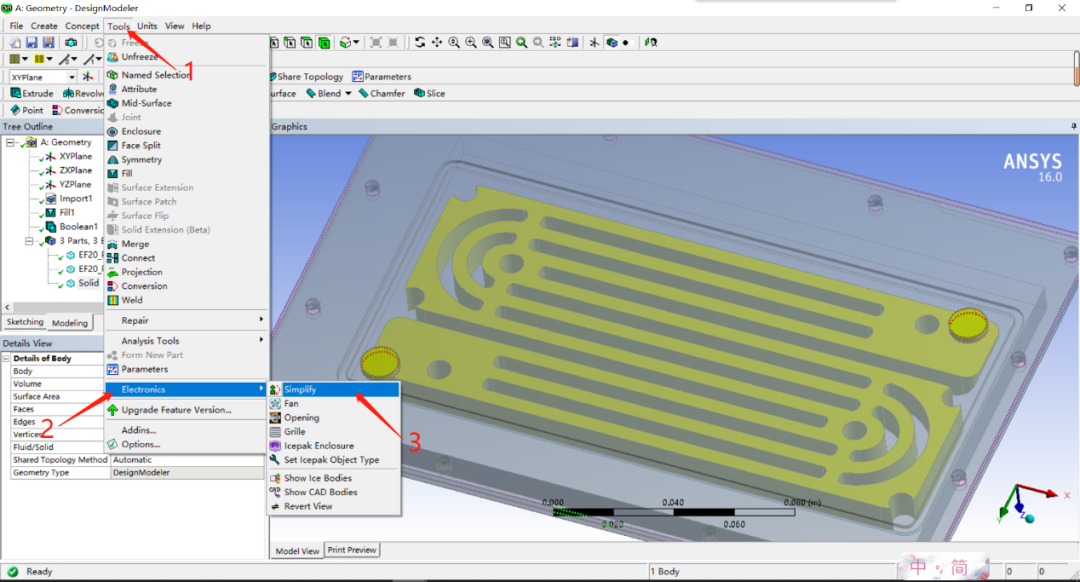

接着继续在DM平台中进行模型的转化。在上面的Tools里找到Electronics,选择Simplify。

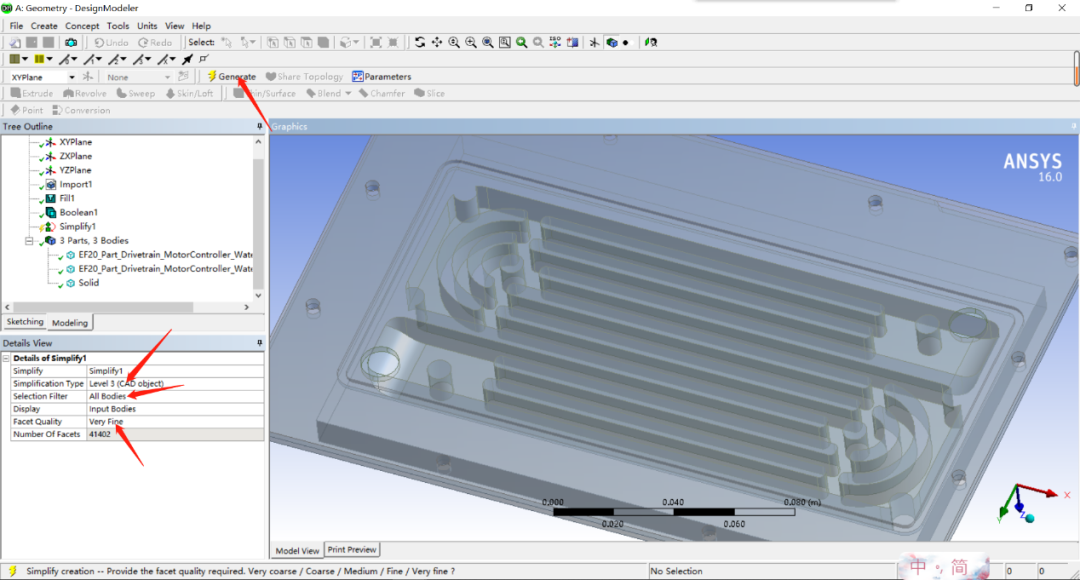

然后在Simplify指令中将Simplification Type设置为Level 3,Selection Filter设置为All Bodies,Facet Quality设置为Very Fine。Generate后,即可将我们从外部导入的CAD体转化为Icepak可以识别的CAD体。

完成上述步骤后,就可以将DM平台中的模型导入到Icepak中进行散热仿真了。回到之前的Workbench平台,同样将Component Systems下的Icepak模块拖出,左键按住Geometry模块中绿色对号那一栏拖到Icepak模块的Setup那一栏,会看到有一条线将两个模块连在一起,这样就实现了耦合。然后双击Icepak模块的Setup,就可以打开Icepak平台。

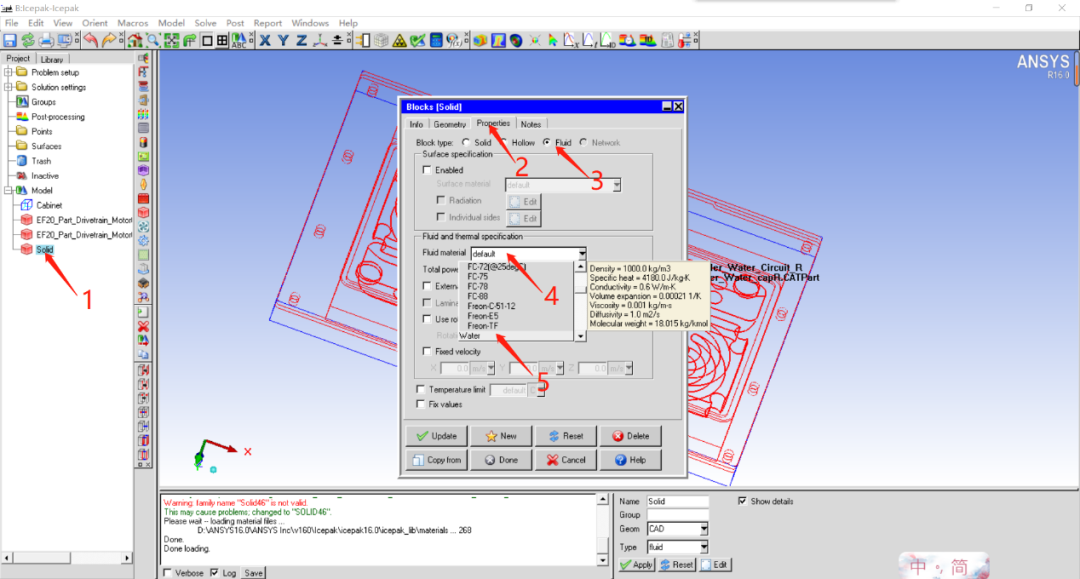

在Icepak平台中,首先双击左边栏目中的Solid流道模型,在Properties一栏中,选择Fluid,设置材料属性为Water。同理设置水冷板的材质为铝。

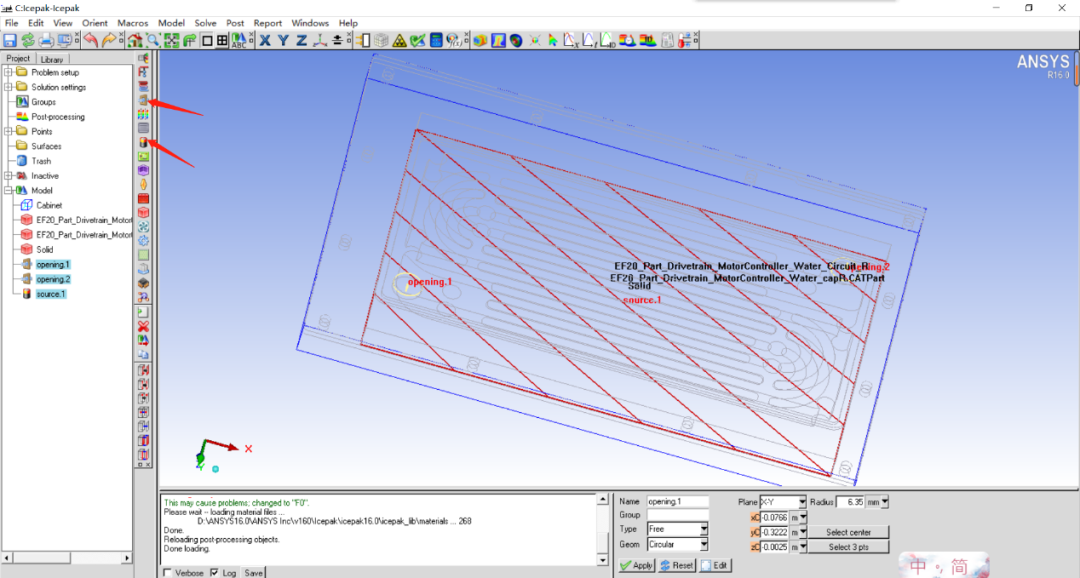

然后点击左边工具栏中的Creat openings以及Creat sources建立出入水口和模拟电机控制器IGBT板的热源。

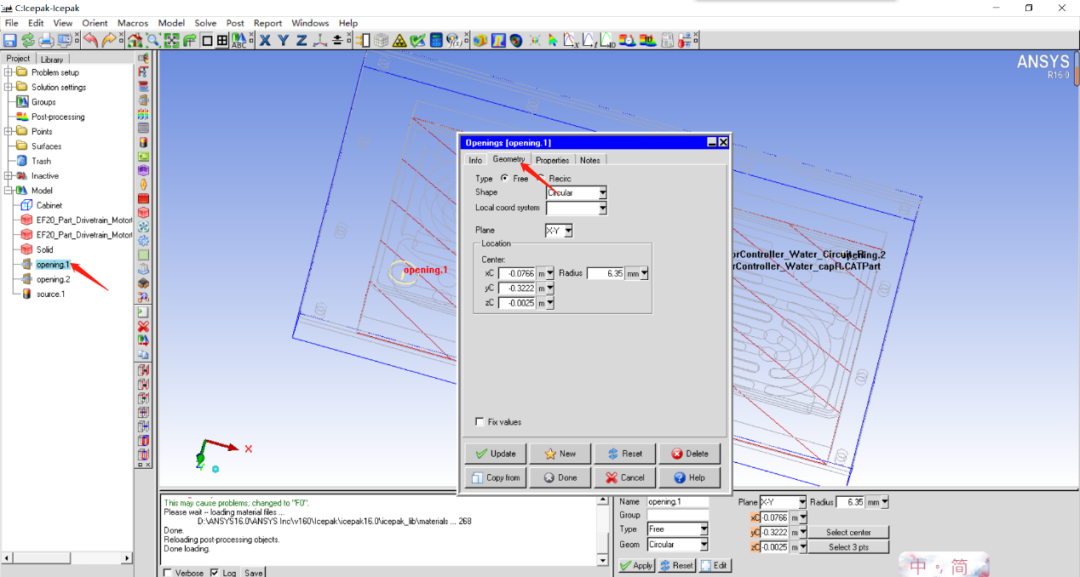

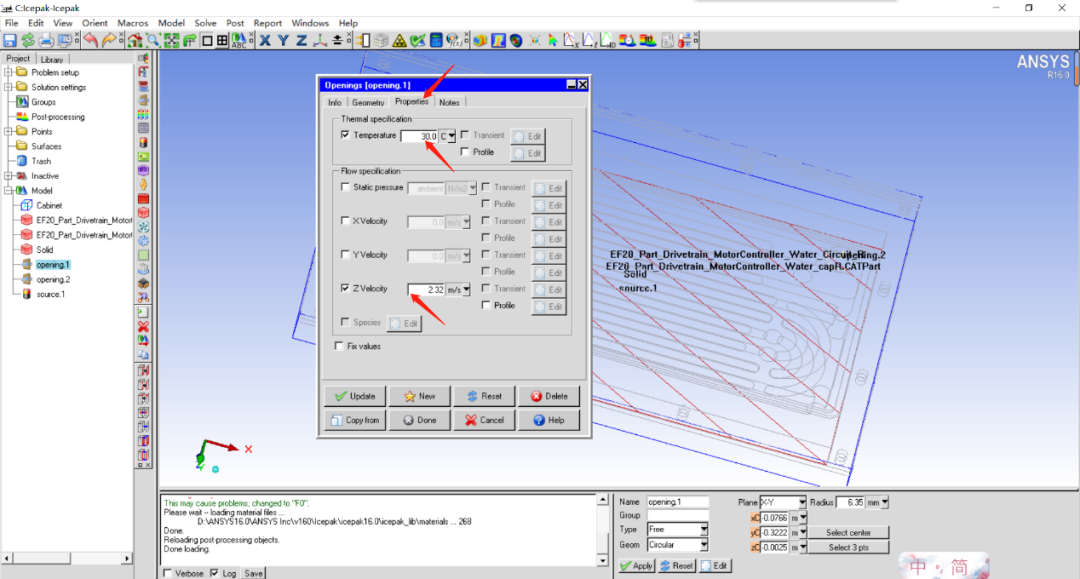

选择其中一个opening作为入水口并双击打开编辑窗口,根据Catia模型中测量得到的尺寸与位置数据,在Geometry中修改入水口的形状、半径及圆心的位置和所处平面以使得该opening与模型上的入水口完全重合;再在Properties中设置初始水温、入水方向和流速等数据。

将另一个opening作为出水口,参数设置与入水口类似,只是Properties那里无需再修改,这里的相关参数是需要仿真后计算出来的。

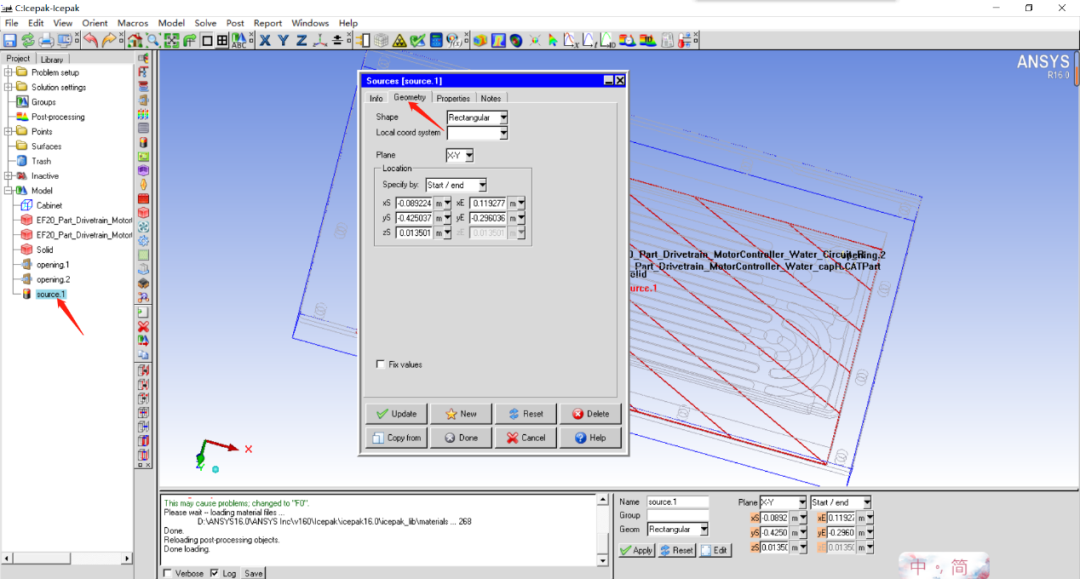

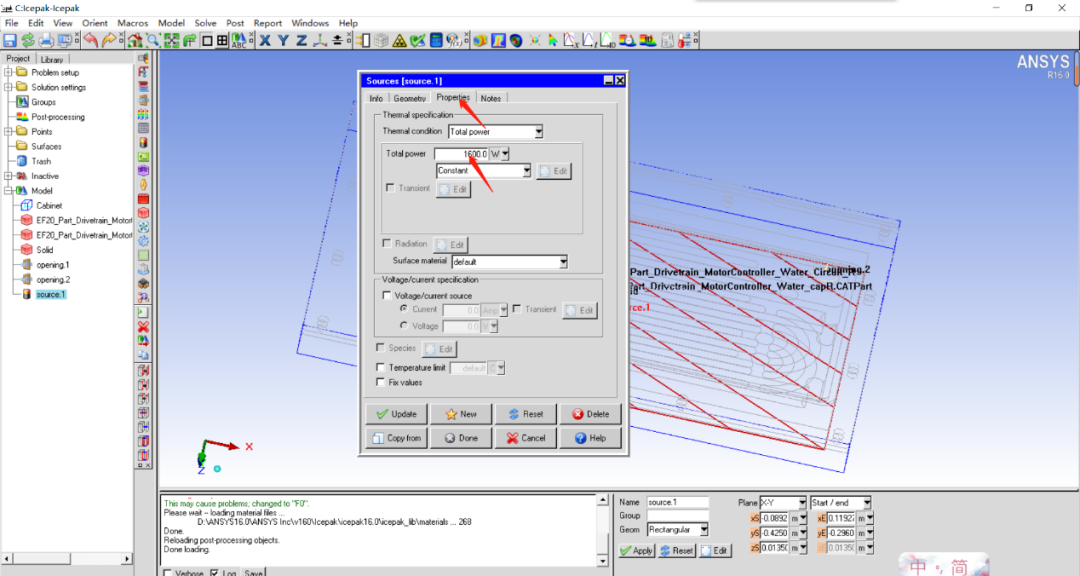

对于source热源,也是在Geometry中修改形状、大小和所处平面,并紧贴于水冷板表面以模拟IGBT板的效果;在Properties中设置总发热功率。

网格绘制

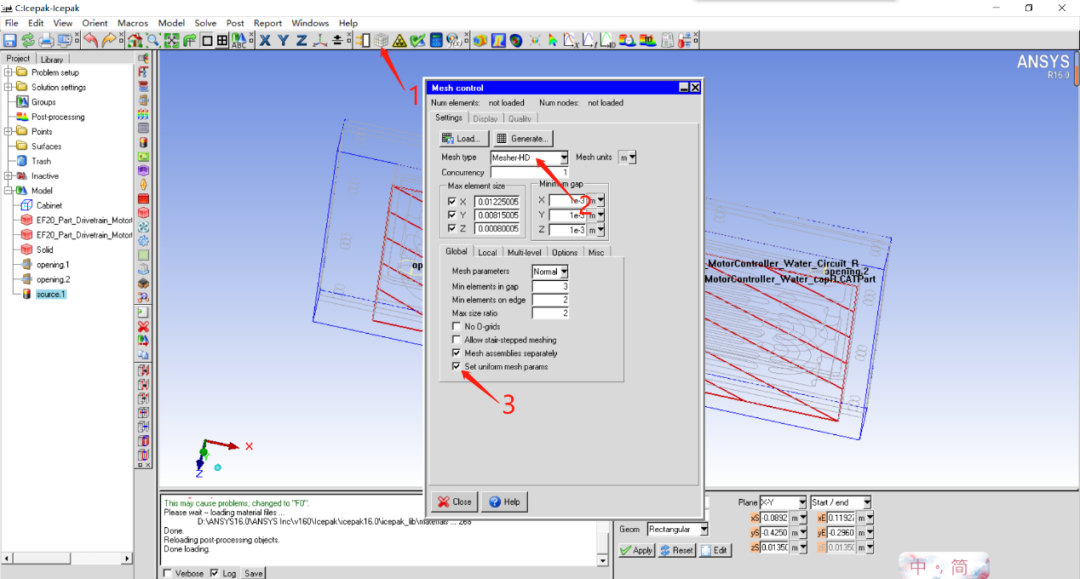

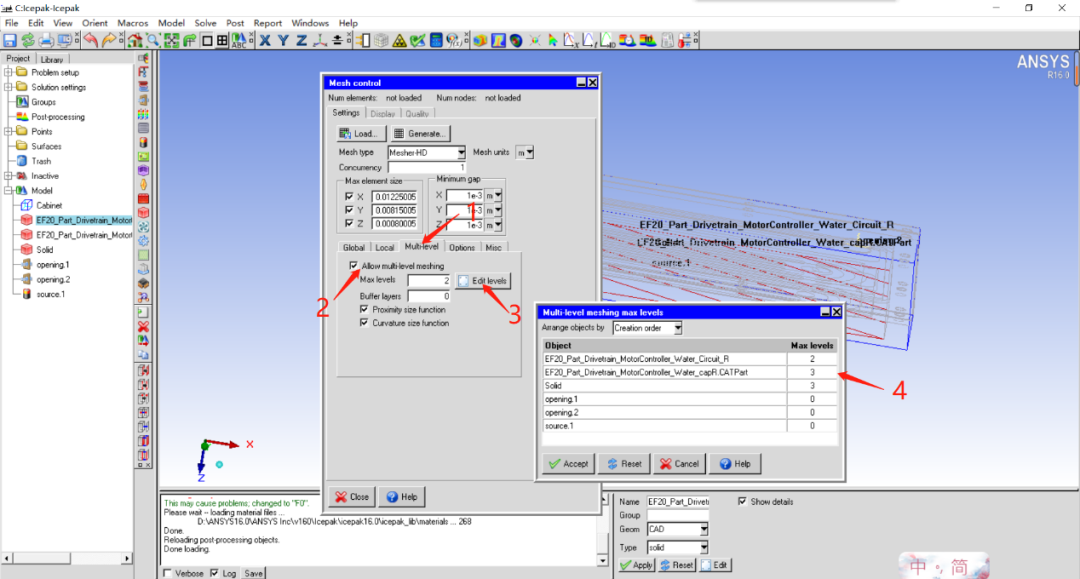

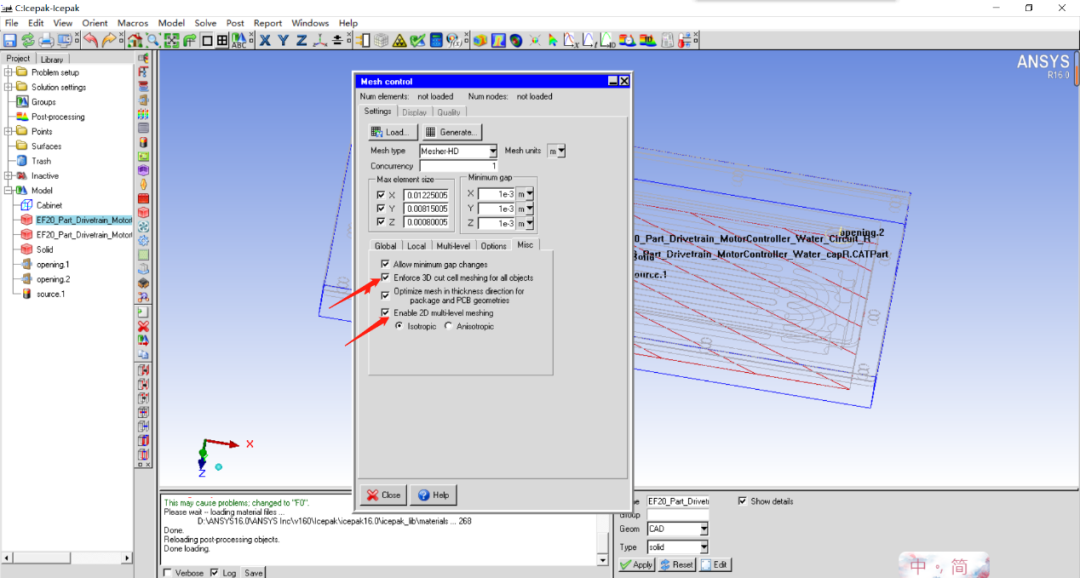

上面对水冷板的前处理过程完成后,接着需要对模型画网格。考虑到水冷板内部流道及鳍片的形状存在曲面,较为复杂,所以为了保证网格能够贴体不失真,也为了后处理阶段仿真结果的准确性,这里采用Mesher-HD网格类型并利用其多级化网格功能。点击上方的Generate mesh,编辑窗口中Mesh type选择Mesher-HD,在Global一栏中勾选最下面的Set uniform mesh params。

在Multi-level一栏中勾选Allow multi-level meshing这一选项,点击Edit levels打开小窗口,可以对不同对象独立编辑网格等级。因为水冷板底板与流道较复杂,所以设置等级为3,而盖板结构简单,可为1或2。

在Misc一栏中勾选第二项与第四项。

其他参数保持默认不变。这些步骤完成后,点击上方的Generate就可以绘制网格了。因为这里网格划分较为细腻,所以可能会导致绘制时间较长,耐心等待即可。

求解设置

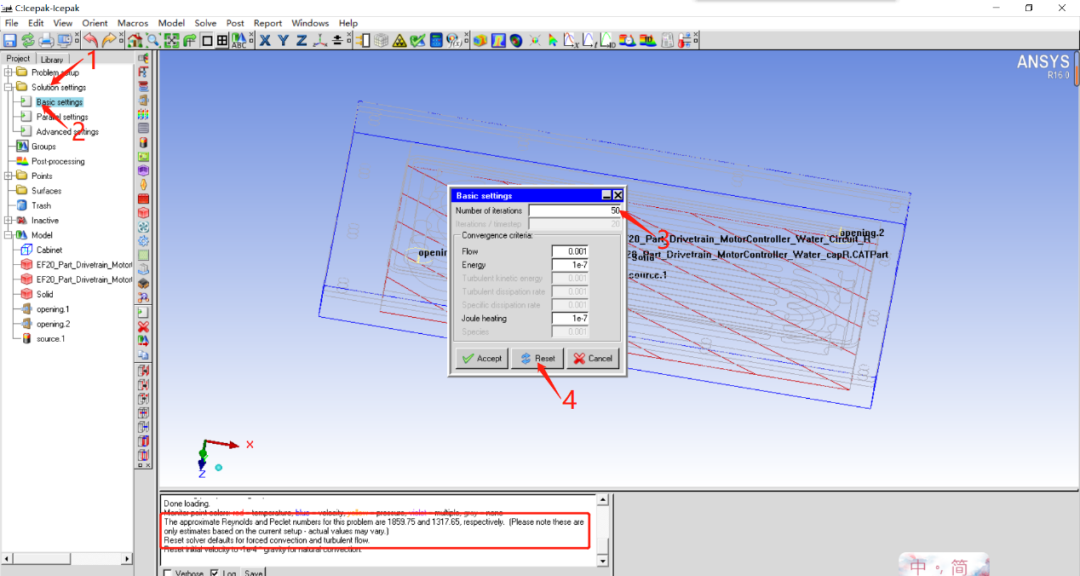

网格划分完成后,需要对求解进行一些简单设置。打开左边Solution settings的下拉菜单,双击Basic settings。考虑到网格数多(本例数量在几百万个),求解起来可能用时很长,可以在保证收敛的情况下适当缩短迭代步数以减少求解所用时间,在编辑窗口中修改Number of iteration为自己想要的迭代步数,也可以保持默认的100步不变。单击下方的Reset,在左下角的信息栏中会出现相应的雷诺数和流态的判别指令,根据推荐选择层流或湍流。

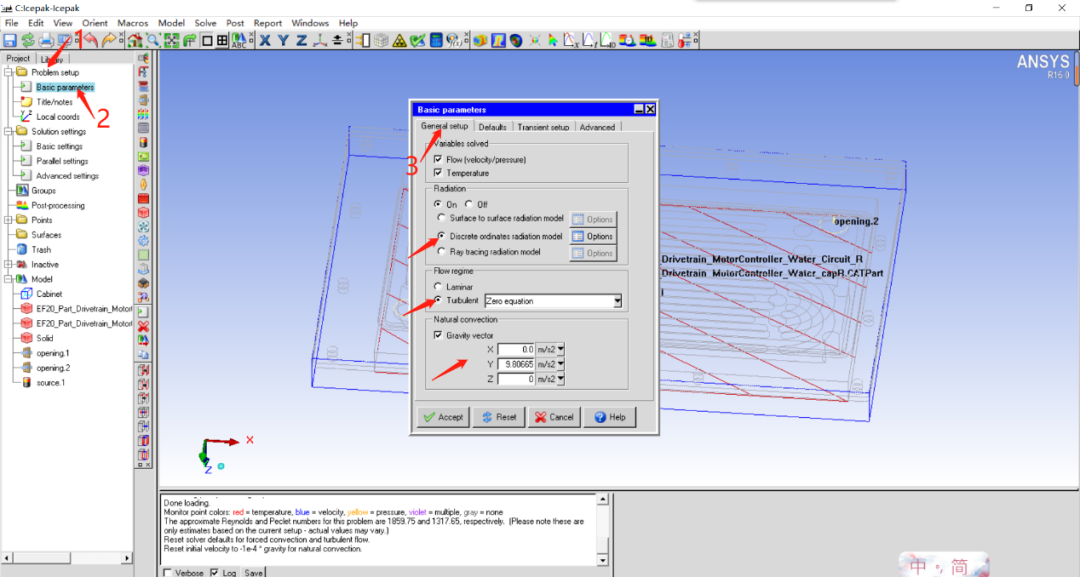

然后在左边的Problem setup中双击Basic parameters,在有关辐射换热的Radiation一栏中选择第二项,在有关流态的Flow regime一栏中根据之前的判断选择相应的流态,在有关自然对流的Natural convection一栏中根据实际的重力方向做相应设置。

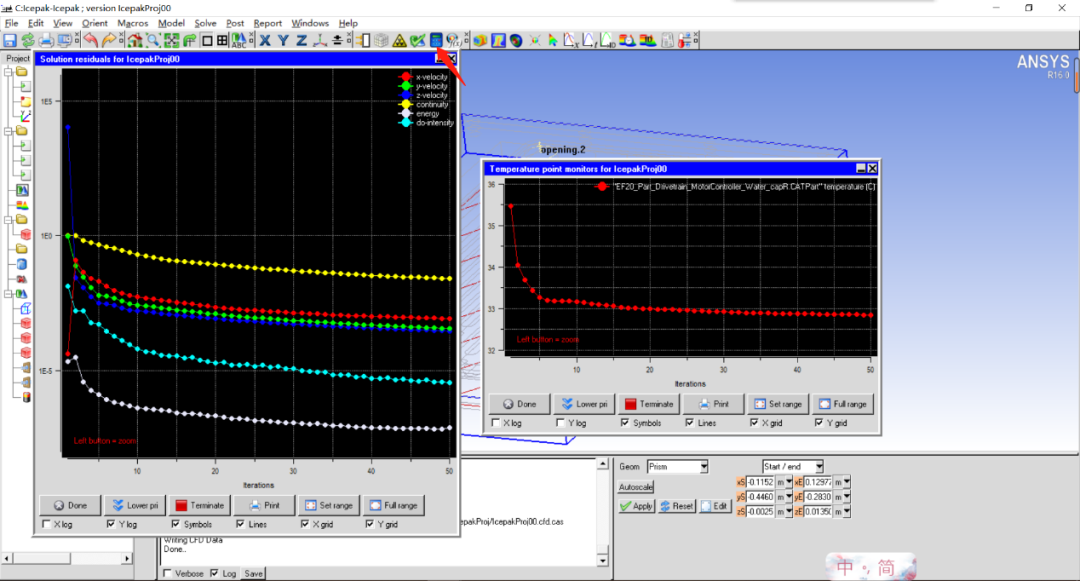

以上设置完成后,点击上方计算器形状的Run solution便可开始求解,求解的过程中会自动弹出能量曲线和残差曲线图。

后处理

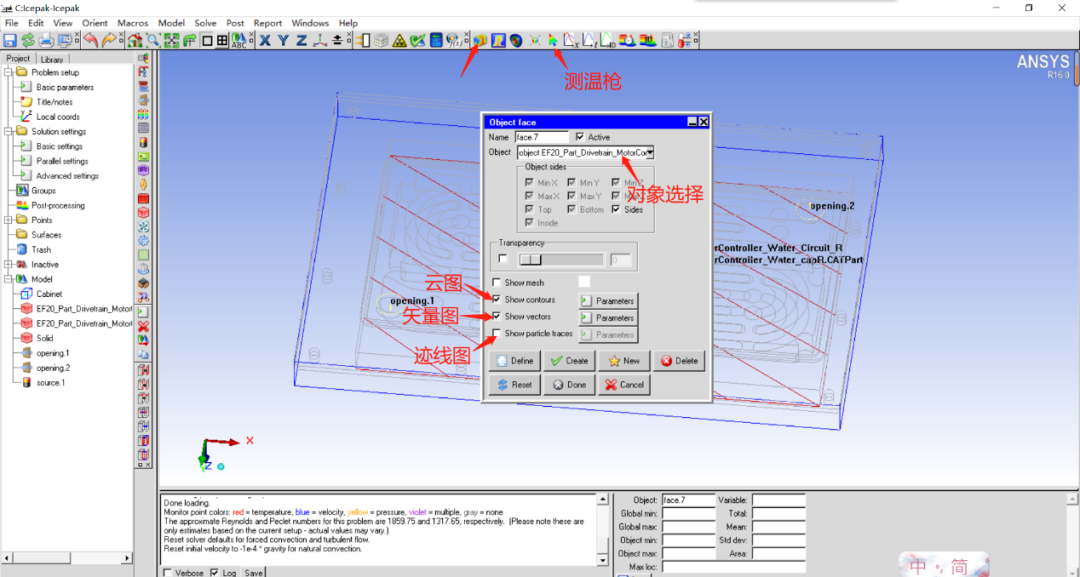

最后进行后处理。可以利用Object face来查看某个或多个对象的温度、速度等物理量的云图、矢量图和迹线图等,点击Parameters可以进行更多详细的设置。也可以用Plane cut来查看x、y、z三个方向截面的云图、矢量图和迹线图,相关设置类似于Object face功能。通过测温枪还可以查看某点的温度。

优化设计说明

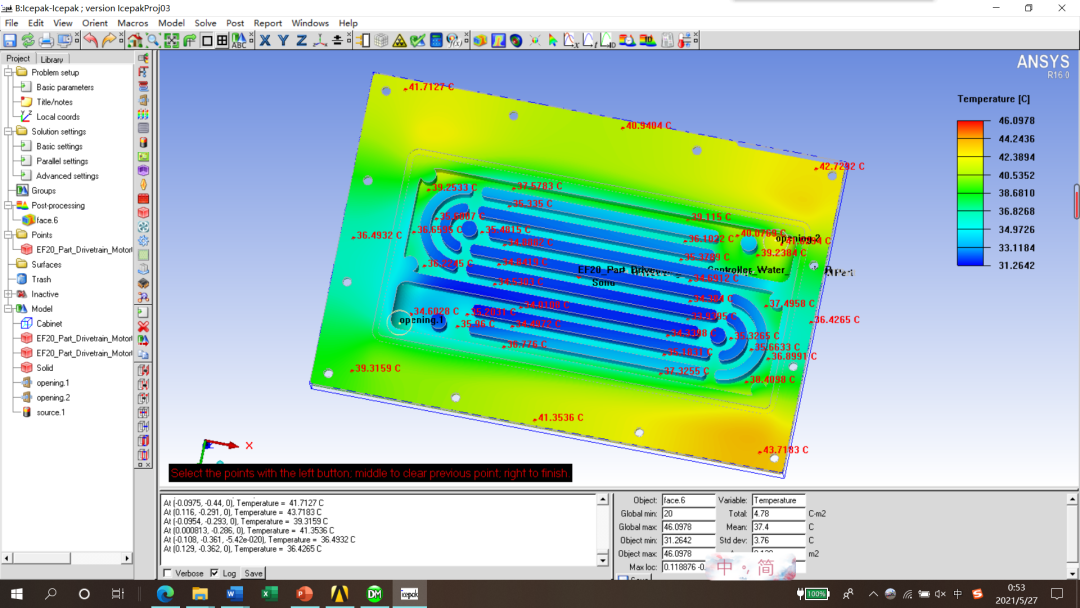

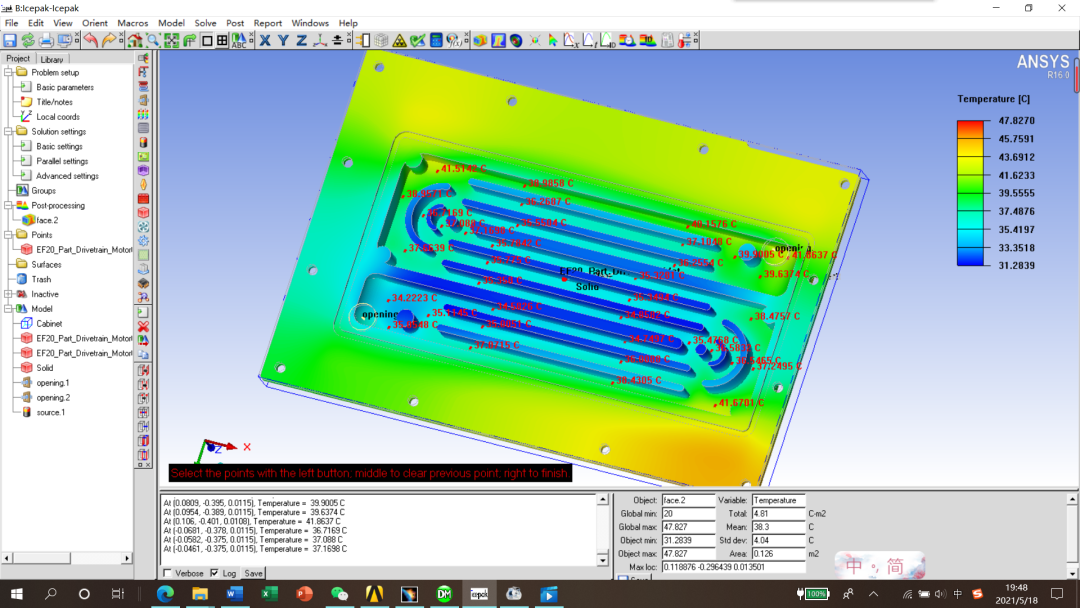

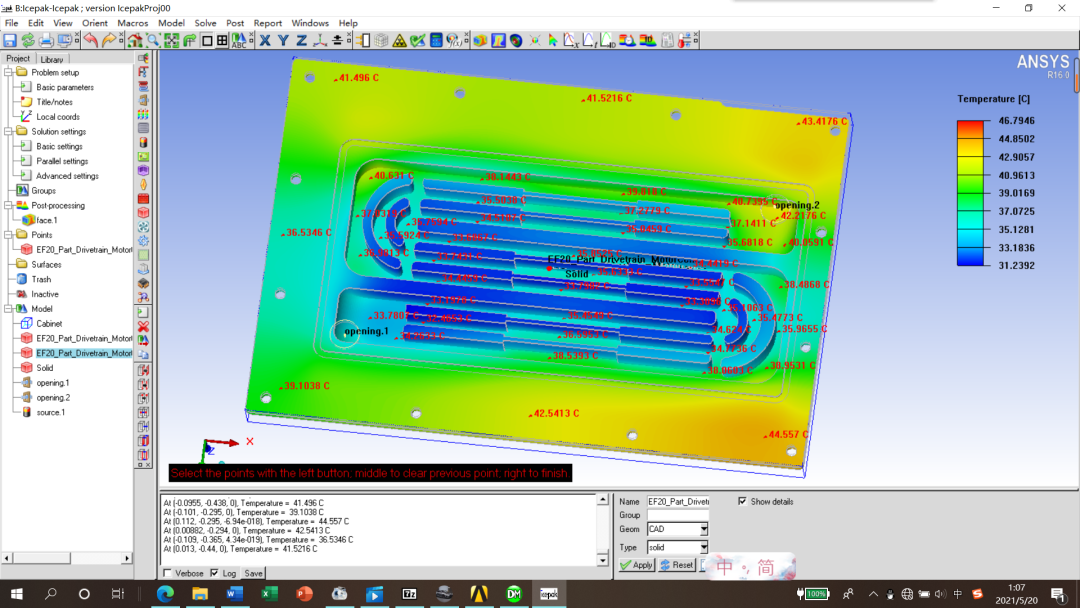

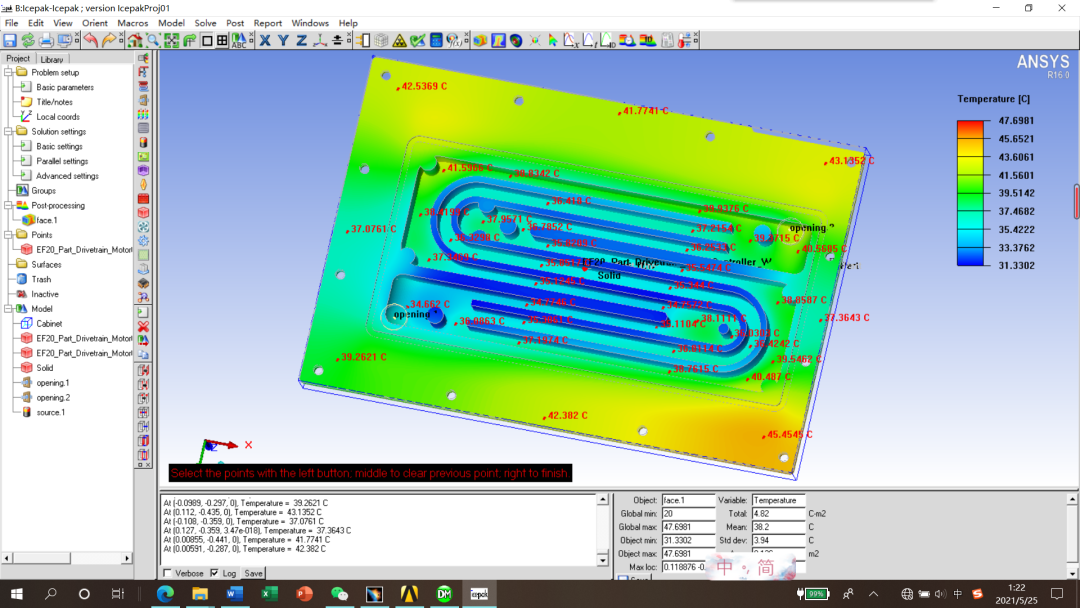

以上是对利用ANSYS的Workbench平台进行水冷板散热仿真的整个流程介绍,下面将通过四版不同流道结构的水冷板A、B、C、D的仿真结果来进行水冷板优化设计的说明。首先我们进行底板温度云图的对比:

从模型上我们可以看到,A版水冷板的鳍片较宽且不连续;B版水冷板的鳍片较窄不连续;C版水冷板鳍片宽度不均匀,两头宽中间窄,也不连续;D版水冷板宽度较窄且连续。利用温度云图和对应点温度的对比,可以发现四版水冷板的温度在IGBT板的接触部分都比较均匀。虽然差别不大,但鳍片宽度较宽的A与C的整体温度还是要略微低于鳍片宽度较窄的B与D。并且总体上C温度效果最好,而D局部温度高,总体温度效果最差(底板另一侧与盖板的温度云图情况也呈相似结果)。可见温度与鳍片宽度有关。

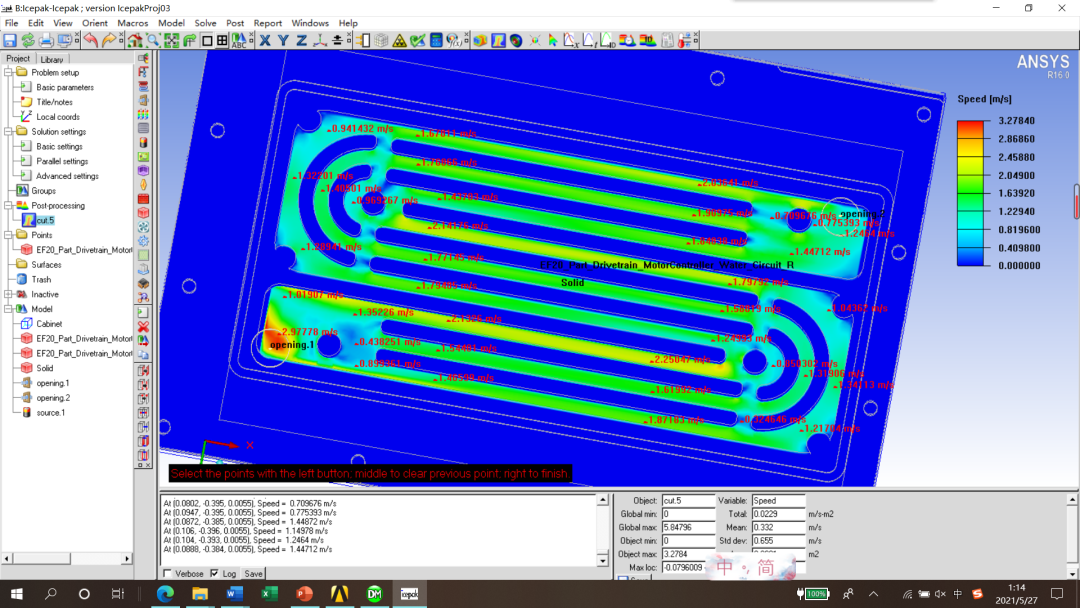

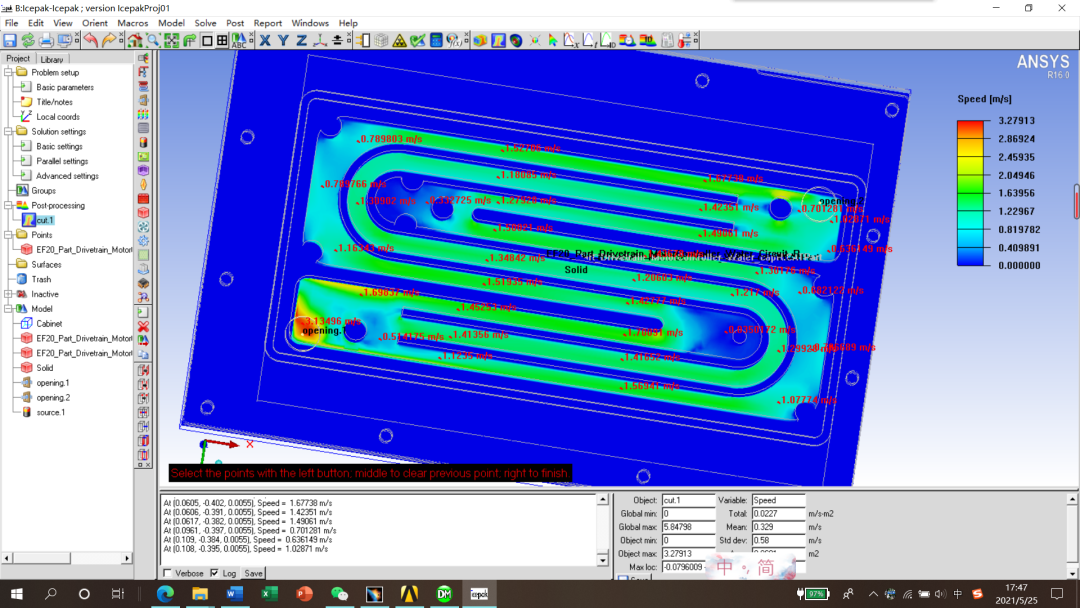

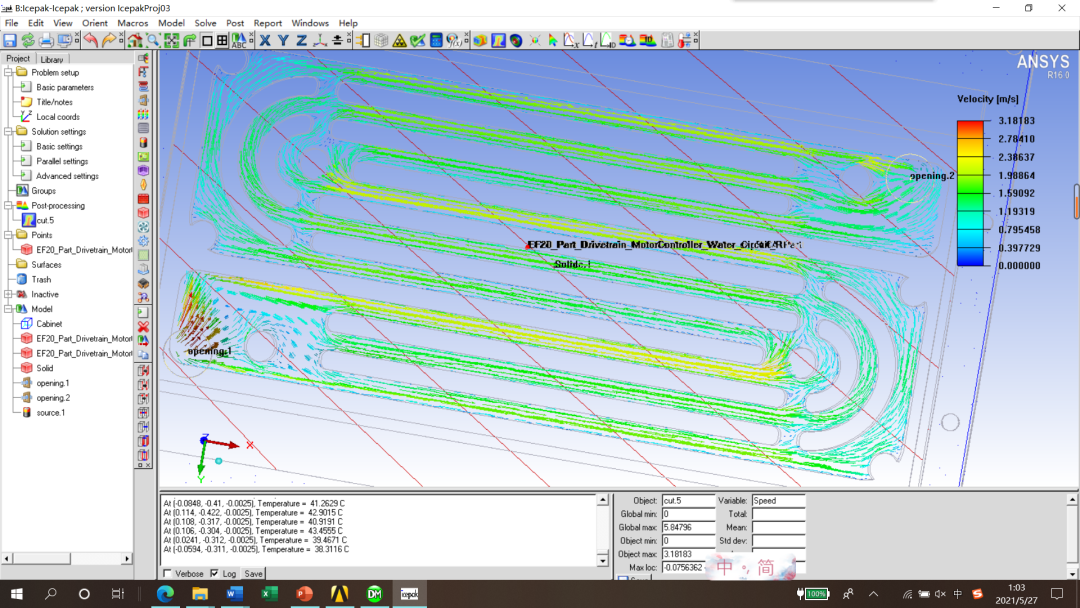

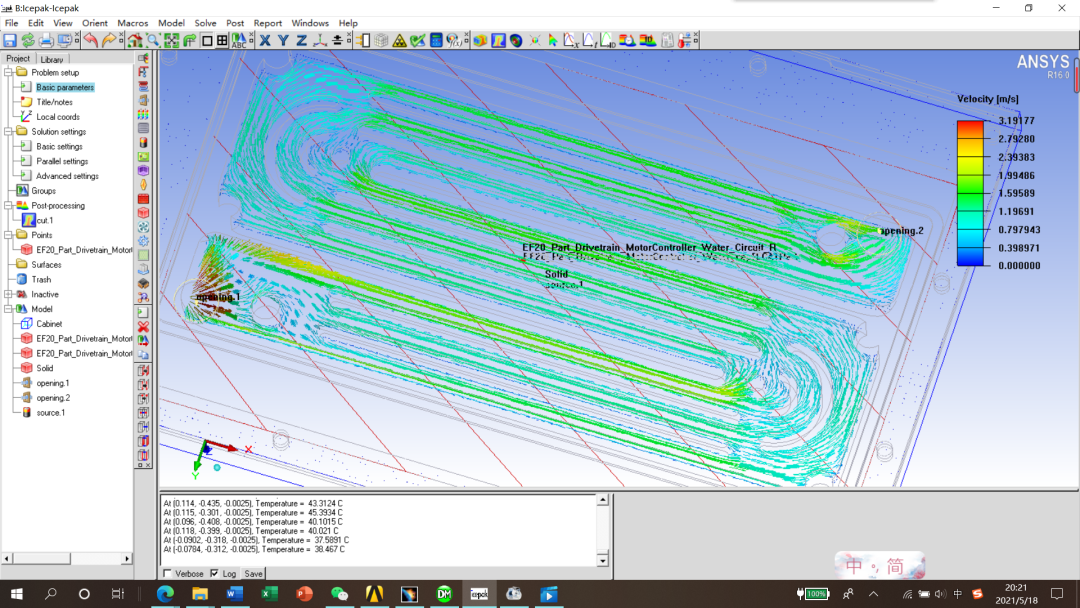

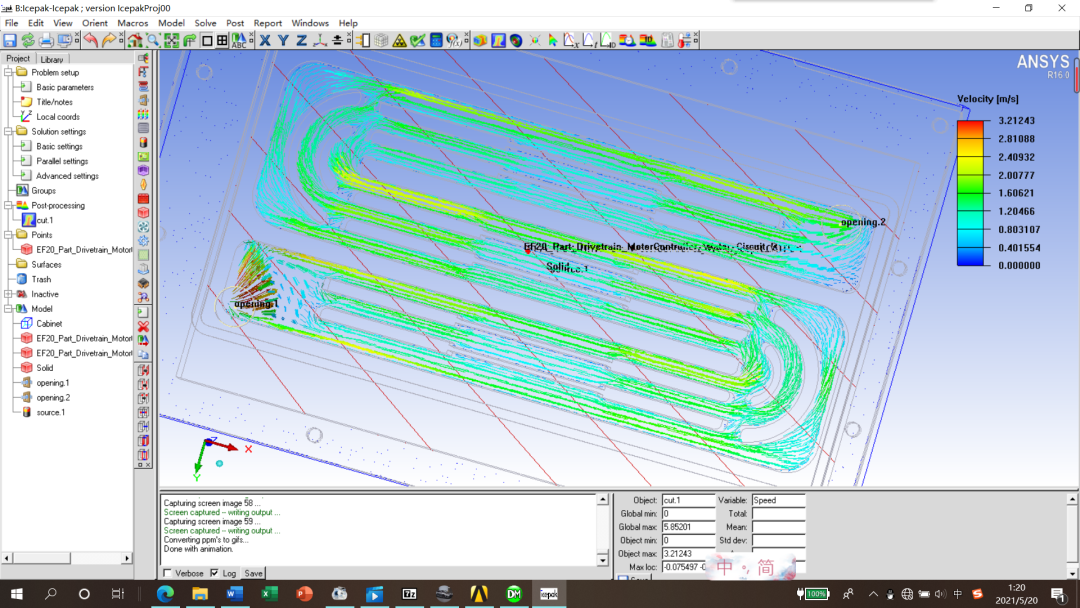

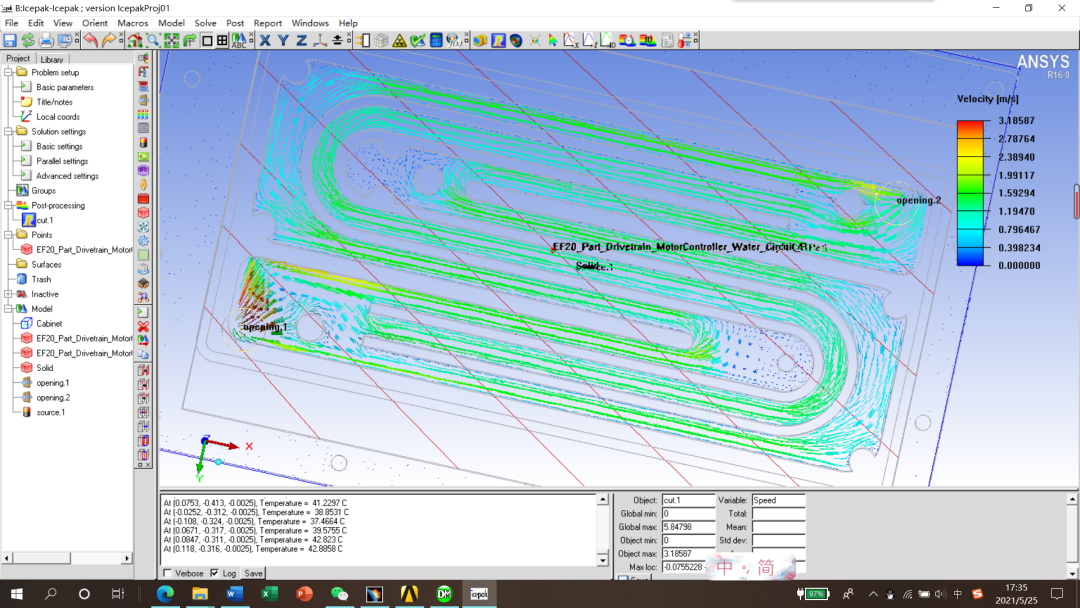

接着通过流道内的速度云图来进行对比:

可以看到鳍片宽度较宽的A与C流道内的流速整体上要高于鳍片宽度较窄的B与D,可见鳍片越宽的同时冷却水的流速也越快,冷却效果也会越好,但也要留有一定的空间通水。而由于A的流道中边角处存在立柱,并且鳍片宽度均匀,所以在整体上流速还要快于C;而鳍片连续的D在部分区域流速极低甚至停滞,鳍片不连续的A、B、C则没有这样的情况发生。因此根据速度云图可见A的效果较好,而D的效果较差。

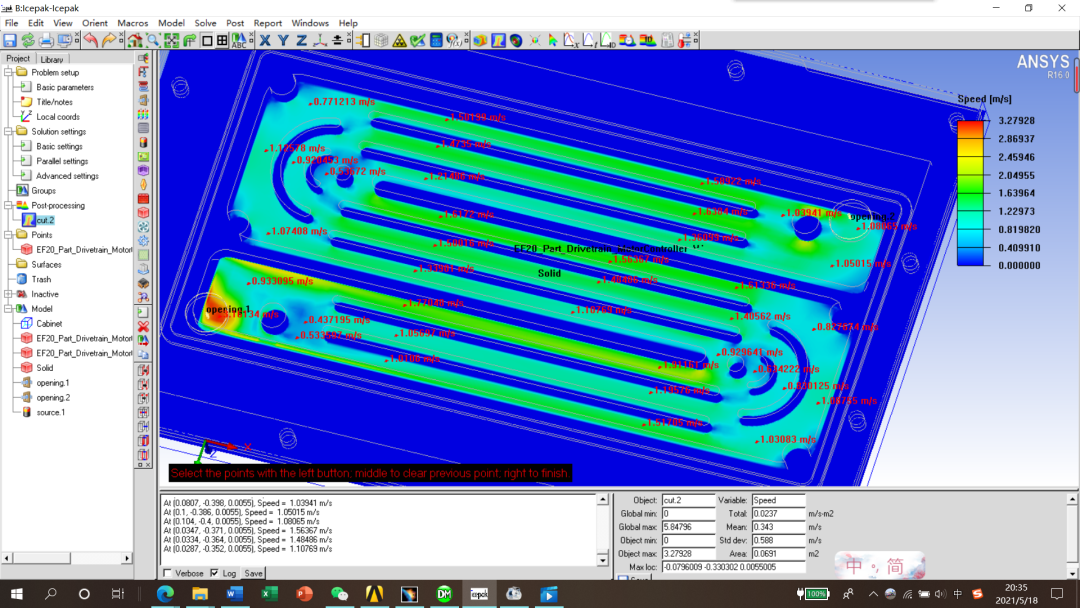

再通过速度矢量截面图来观察比较:

可见除了D在局部出现间断的情况外,其他三种水冷板流道内速度矢量都很连续,情况都正常。所以鳍片不连续的结果要优于鳍片连续。

此外,还可以利用后处理的其他图像来观察其他的物理量并进行分析对比与优化处理,此处不再多做叙述。综合以上三种分析,可见A与C是相对较好的,当然还要考虑实际加工情况与成本来进行进一步的调整。

小结

本例主要是利用鳍片的宽度和形状的不同来进行优化,当然还可以改变流道的宽度和形状及其他设计来优化,自然也会得到不同的结果。但无论怎样的设计,都还要考虑到加工工序和成本的影响。

资料来源:华南理工大学E-Future车队

储能液冷系统交流群

活动推荐:2024年液冷储能系统与消防安全论坛(3月21日 苏州)

方式2:长按下方二维码在线报名

推荐阅读

原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):技术分享 :水冷板流道优化