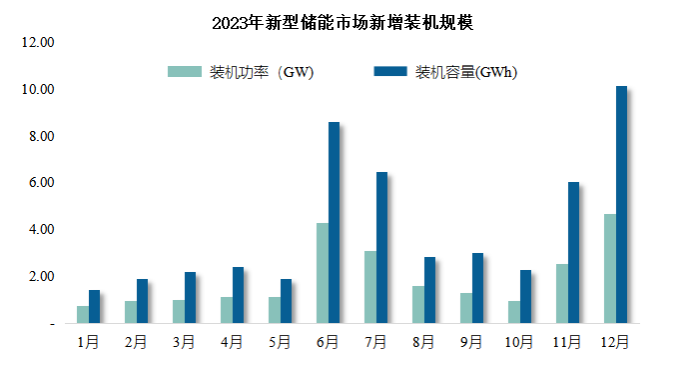

01 2023年度中国储能市场回顾 1.1装机规模超3倍增长 中国储能市场在过去的两年中处于快速增长阶段,2023年全年中国新型储能市场新增装机规模达到23.12GW/49.16GWh(最终以年度白皮书为准),按照装机容量来看,2023年装机规模已超过2022年的3倍。

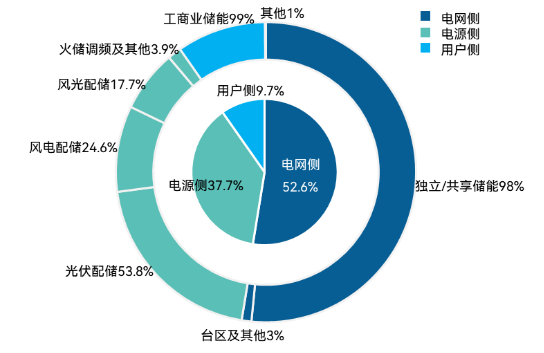

1.2电网侧新增储能占比超过电源侧

按照应用场景来看,2023电网侧储能占比有明显提升(同比增长9.4%),新增集中式大型独立储能电站规模已超过了新能源配储规模。根据“十四五”期间对于新能源以及电网建设规划,为解决电力保供、关键节点调节、大型新能源基地项目以及缓解输电阻塞等问题,预计在24、25年电网侧储能的需求总规模将不少于58GW/170GWh。

2023年新型储能市场新增装机应用场景细分(MW)

1.3更多复合储能项目落地

越来越多的复合(混合)储能项目在2023年并网投运,其中,飞轮+磷酸铁锂是全年投运数量最多的复合储能技术类型,代表项目为2023年4月投运的中国华电朔州热电复合调频项目;其次为超级电容+磷酸铁锂,代表项目为2023年2月投运的华能集团福建罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频示范项目。随着《“十四五”新型储能发展实施方案》对于复合型储能技术示范应用的支持,在24、25年会有更多的数量以及不同技术类型的复合型储能项目落地。

1.4工商业储能发展迅速

2023年工商业储能新增共计约为2.25GWh(最终以年度白皮书为准),同比增长超过两倍。EESA已对各地工商业储能详情做过解析,详情请见过往各地分析。EESA认为,随着广东储能蓄冷电价的实施完善,未来广东或将超过浙江,成为工商业储发展最好的地区。

与此同时,尽管近两年来多个省份峰谷电价差在不断拉大,但不能忽略的是,仍有少量省份峰谷价差在缩小。国家分时电价机制调整是为了充分发挥电价的信号作用,引导电力用户尽量在高峰时段少用电、低谷时段多用电,从而保障电力系统安全稳定运行,提升系统整体利用效率、降低社会总体用电成本,而不是为储能盈利提供必要条件。

因此,未来工商业储能会呈现更强的地域性分布,尤其是在我国华东、华南以及分布式光伏大量接入地区,工商业储能的价值会进一步凸显。

1.5台区储能发展或将成为趋势

近年来,随着全国能源转型战略持续推进,分布式光伏也进入发展的快车道,根据相关机构统计,2023年全国分布式光伏新增装机约为96GW。随着分布式光伏装机占比不断攀升,所带来的电力消纳问题日益凸显,各地分布式光伏装机容量陆续告急,甚至有些地区已出现无开放容量的情况。

截至2023年底,部分地区例如山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建、河北等地分布式光伏接网承载力纷纷告急,部分地区暂停或暂缓分布式光伏项目备案,建设及并网。一些地区,例如河南、江苏、浙江、山东、河北、湖南等多地出台了分布式光伏项目配储具体要求,配储比例在8%-30%。然而,现阶段储能电站不具备良好的经济性,尤其在个别地区要求大比例配储的情况下,会加大分布式光伏项目投资成本,会导致延长投资回报周期。

台区是指在电网“发、输、变、配、用”环节中的配电网环节,一台变压器的供电范围或区域。台区储能是指安装在配电台区,用于动态扩容、平抑负荷波动和平滑台区内新能源发电输出的储能系统,针对分布式光伏无法消纳这一痛点,山东及福建已有相应的台区储能项目落地。与此同时,湖北、安徽、河南等地也出台相应政策鼓励在消纳困难变电站(台区)集中配置或租赁独立储能设施。因此,台区储能应用可以有效缓解分布式光伏消纳压力,未来对于台区储能的商业模式探,或将成为24、25年的主要方向。

02

中国新型储能市场展望

2.1电芯不可能无限大下去

电芯的尺寸并不会不会无限大下去,关于电芯尺寸不断增加,核心需要解决的问题是随着电芯容量增加所带来的电池热管理难题。现阶段大部分冷却方案并不能满314Ah、320Ah甚至更大尺寸的电芯的需求。电池一致性的提高需要经过大量应用的反馈,以及根据实际数据进行逐步优化,如果电芯没有经受足够数量和足够时间的考验和反馈,过度追求大容量和新技术,电池的一致性将无法得到保障,这将会给储能系统带来运营风险。

与此同时,电芯的研发也属于‘不可能三角’,即不可能同时存在高能量密度、高循环次数和高安全性。在电芯研发过程中,随着能量密度的提高,电芯不得不选择更薄的隔膜,极限的设计会让电芯的吸液更加困难,从而影响循环性能;另一方面,更薄的隔膜铝塑膜、更高能量密度的材料也意味着安全性能更差。能量密度与电芯性能是任何一种设计都无法避免的问题。

因此,当能量密度有较大优势时,电芯的循环安全性能就有可能存在一定隐患。而当循环安全性能做到百分之百无误时,能量密度又较低,产品缺乏很强的竞争力。如何在不可能三角中,找准相对的研发平衡点是企业需要去考虑的问题。

2.2短期构网型PCS多用于示范项目

目前EESA已发表过“对于构网型和跟网型PCS技术的解析”(可直接点击查看原文)。当前我国风光资源与负荷需求呈逆向分布局面,西北风光资源富庶区域的清洁能源主要依靠直流跨区输送的方式来满足中东部负荷中心的需求,其电网“条状”分布的形态和线路长的特性导致在集中并网时缺乏网间调节能力,随着新能源不断接入导致局部电网越来越弱,同时地处沙戈荒的新能源项目电力集中送出时需受端电网和输电电线完成高水平配合,而当前储能相应的研究和产品均基于常规跟网型控制技术方案,存在电流源控制特性所固有的问题(宽频带振荡等问题)。

综上因素使得西北地区开始对电网支撑型储能提出需求,故具备电压源特性的构网型储能因可有效改善新型电力系统的短路容量和转动惯量缺失等问题。尽管目前仅在西北地区以示范项目进行尝试,但当国家和地方开始以辅助市场等方面进行政策支持和企业以技术创新和规模化降本降低相应设备成本的时候,构网型储能设备或将迎来更广阔的市场空间。

2.3主动均衡技术多用于海外项目

根据EESA调研,目前主流储能BMS主要技术路线分为被动均衡和主动均衡两种。现阶段主动均衡技术价格高于被动均衡技术33%-50%以上,在实际项目中,国内约80%的项目使用被动均衡技术,主动均衡技术占比较低仅为20%,多用于大电芯项目。海外超90%以上项目均使用主动均衡BMS技术,通过对已有项目调研,使用主动均衡可以延长储能系统的寿命,增加整体系统20%收益。因此,随着单体电芯容量的不断提升,未来伴随大电芯的普及,使用主动均衡BMS技术或将成为趋势。

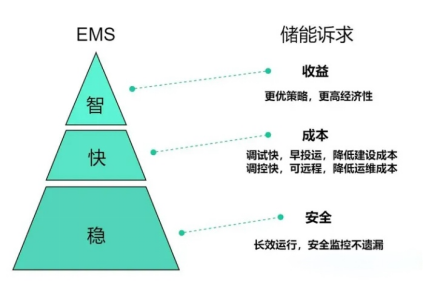

2.4储能EMS更加智能

目前储能EMS价格根据项目容量大小和场景要求,几万到几十万不等,市场较为稳定。在2023年前,EMS 的设计考虑更多的源网侧储能场景的需求,参考《一文读懂储能“大脑”——EMS》(可直接点击查看原文)。

随着工商业储能的发展,传统的EMS已经不适用于现阶段的场景,工商业储能站点容量小、数量多、分散广、运维成本要求高,无法支持大范围的本地有人值守,势必要求远程运维监控。传统EMS的本地化/单机版设计在这个场景下呈现天然不匹配的情况,因此工商业储能EMS需要新的产品设计。

当前主流EMS设计原则主要集中在全量接入、云边一体、拓展灵活以及策略智能等方面,除了当前覆盖全面的工商业储能场景的策略,EMS更应该关注智能策略的实现,从而将风、光、储、充、柴等资产更好地在用电端打通,迎接新能源时代的到来。

2.5储能系统解决方案提供商(集成商)VS专业供应商

现有的专业储能系统解决方案提供商基本不具有电芯生产能力,同时考虑到电芯本身的高投资、产能过剩等因素,未来储能系统解决方案提供商布局进入电芯领域的可能性较低;反之电芯厂家通过转型储能系统解决方案提供商,以走出企业第二增长曲线的可能性相对较高。

截至2023年底,已经有部分电芯厂商开始逐步涉足储能系统解决方案业务,短期内电芯企业更多相关业务围绕在直流侧电池舱,中长期会在做直流侧电池舱的基础上捎带做一下交流侧的解决方案。若现阶段电芯厂商完全转型成为储能系统解决方案提供商的角色,可能会与现有的客户产生竞争,会综合各方面进行博弈。

尽管部分专家认为现阶段储能系统解决方案的门槛并不高,但EESA仍旧保持储能系统解决方案是高门槛的行业的观点,随着储能项目在22、23年大规模的并网运行,对于储能系统解决方案提供商来说,真正的大考才刚刚开始。储能系统解决方案的优劣将在项目大规模运行过程中不断体现,不同的储能系统解决方案一定会在系统稳定、安全以及高效等方面有高下之分。尤其是在源网侧储能项目中,如何能够保证系统在10年,乃至更长时间内的稳定运营,是对于一个储能系统解决方案提供商长期的考验。

未来储能专业供应商和储能系统解决方案提供商将呈现更加明显的两级分化趋势,越来越多的企业将退出储能系统解决方案提供商的角色,专做第三方专业供应,而真正好的储能系统解决方案提供商也将随着时间的检验脱颖而出,拥有绝对的护城河。

2.6中国企业出海成为未来两年趋势

中国储能产业在21-23年经历了飞速的发展,目在全球供应链中已处于绝对领先地位。然而在政策端:2023年正式生效的美国《通胀削减法案》使得国内企业难以参与到美国储能项目投资和EPC等下游环节,基本都是供应设备;与此同时,2023年欧盟正式通过的《欧盟电池和废电池法规》也成为了悬在中国新能源企业头上的达摩克利斯之剑。供需端:2023年度国内储能产业市场供需严重失衡,这直接体现在中国企业电池出货量和实际市场实际需求之间的失衡上。

根据EESA统计,2023年中国企业电池出货量约176GWh(以白皮书数字为准),全球储能市场装机约83GWh,按现有数字估算,仅中国企业出货就超过了全球实际市场消化的两倍,2024上半年仍将是储能企业产能出清阶段,整体储能市场价格或将在2024年Q1触底,头部企业订单将先于其他企业回温,整体储能市场价格或将在产能出清后迎来小幅度上涨。中国企业如何将品牌和市场扩展到海外将成为24、25年的主旋律。